#10 舒适区不在了,每个人都一样

篇首语

前段时间有位同学提了一个问题,想了解产品经理区别于产品设计师的核心价值是什么。之所有会提出这个问题,是因为希望在日常的工作中能往前多走一步,通过深入业务以及对业务数据更多的了解来进一步提升自己思考的深度和设计方案的质量。

不过这位同学感觉 TA 的产品经理似乎并不这么想,在日常工作中对其略有防备,不愿意让 TA 过多的接触业务数据和业务方的想法,担心会被抢活。这让这位同学觉得有些失望,因为自己只是想把工作做到更好。

这个话题可能有些同学有些耳熟,甚至在自己身边也发生过。其实不仅仅是产品经理,很多时候设计师也会遇到同样的情况。有时候,产品经理也会介入设计师的工作。在今天的文章里,我们就来探讨一下这种情况是如何逐渐形成的,而面对这些问题我们又应该如何去看待。

互联网产品的协同流程的演变

想要搞清楚这个问题,我们还是得撇开现象回归本质,从项目中各个角色的职责以及大家相互协同的方式上说起。

我以自己进入职场的时间为起点将其粗略的划分成了三个阶段,先给大家分享一些我这些年的观察和理解。这里的时间段只是一个区间划分,大家不用过多纠结,关注现象和本质就好。

第一阶段 (2003 ~ 2010 年左右)

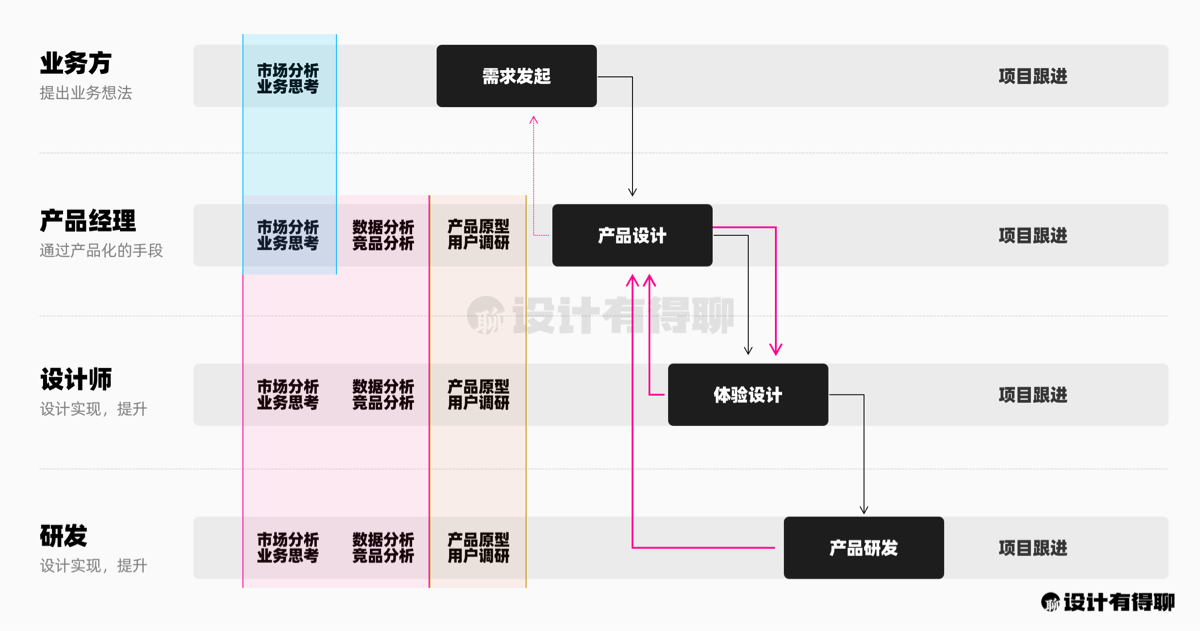

在互联网时代初期,各个角色之间的合作更类似于产品的瀑布迭代模式,大家各司其职根据上游的交付开展工作,一个个环节线性推进。

↑ 第一阶段各角色的协同模式

基于市场需求和业务的考虑,业务方首先提出业务需求。随后,产品经理会进行竞品的调研和一系列的分析工作、输出产品需求文档。接下来由设计师进行产品的交互及视觉设计,在完成用户测试之后交由研发团队进行界面和功能的开发,完成测试并发布上线。

除了产品经理会更多的跟进项目的全部生命周期之外,其他人大部分时间都是一个接需求、做需求、交付需求的状态。在那个时间段里大家其实都没有那么的卷,各个领域也有很多的专业空间可以挖掘,大家还会自留一些时间来提升自己的专业能力、做好团队的专业建设。

第二阶段(2011 ~ 2017 年左右)

随着互联网的发展加速,市场对大家的响应和迭代的速度提出了更高的要求,需求越来也多,发版越来越密。为了更好地响应业务需求和市场变化,一部分产品经理和设计师开始有意识的先“动”起来,积极参与到产品研发的各个环节中,主动承担更多的工作来让业务能跑得更快。

↑ 第二阶段各角色的协同模式

除了履行本职工作,有些产品经理还会以积极的态度参与市场分析和业务规划,而设计师也会更进一步更多去分析业务数据和竞品产品,希望从设计的角度来给产品带来不一样的价值和思路。

在这个阶段设计师与产品经理之间已经出现了一些交集,但它还并不是内卷,而是大家为了让产品发展得变得更好而作出的努力。在当时能有这些意识的设计师都被认为是各团队里最有发展潜力的一波同学,他们也因此获得了比其他人好的绩效也获得了更早的晋升机会。

第三阶段(2017 至今)

资本市场的不断加码、人才的涌入,互联网内外部的竞争变得异常激烈。加上后来疫情的影响,内卷的势头开始逐渐出现并不断加剧,为了更好的绩效结果,每一个岗位角色上开始出现了一些内卷的现象。

↑ 第三阶段各角色的协同模式

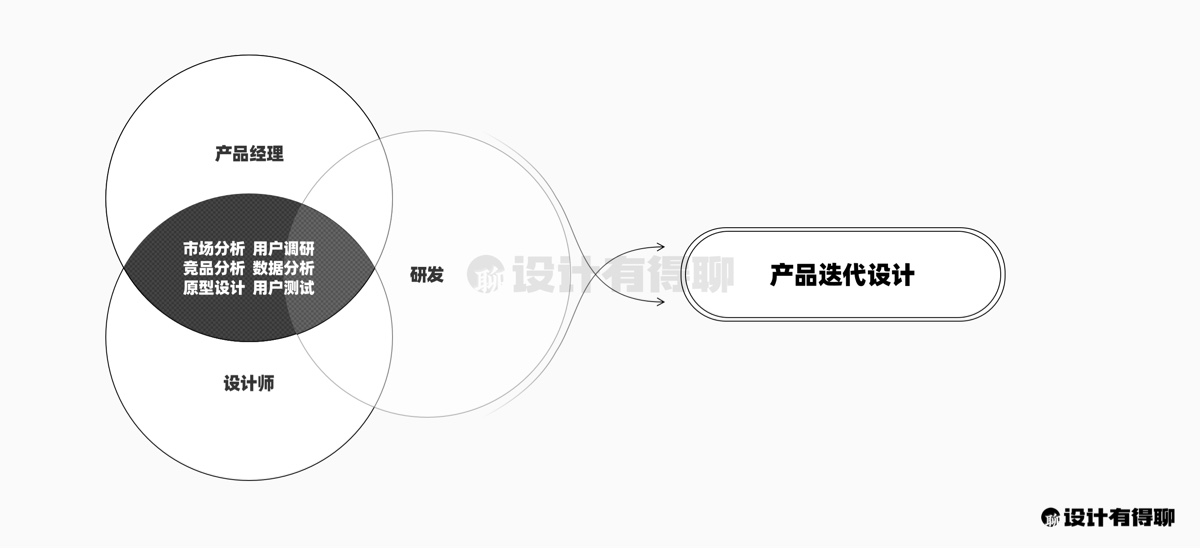

产品经理开始做用户调研报告、出设计稿;设计师开始做业务分析、做用户调研报告、写 PRD;连研发团队也参与了进来,不再被迫的接需求,转而主动在业务前期中就参与进来与业务方一起做规划。

并不是说大家不应该更关心业务,这的确很重要,但很多时候大家的出发点有了一些微妙的变化。这里的主动参与第二阶段还不一样,大家是在晋升、KPI 等问题的压力下来证明自己的价值。大家开始被迫主动“创造”需求,干着本职工作的同时还得要被迫拓展自己的职能宽度。长线来看它并未能有对业务带来更多积极的影响,反而是增加了非常多的内耗。

原本的协作模式和平衡也逐步被打破,如果想要获得更多的价值认同或是不被淘汰,就只能付出更多的时间来干更多的事情。在这样的情况下,产品经理、设计师、研发出现了诸多的职责重叠区域。

在这样的现状下,为了确保自己的不可替代性,就出现了前面所提及的“提防”。防着别人抢活,也防着别人打破自己的舒适区。

不再安逸的舒适区

过去的这些年,大家都在尝试做一些打破自己或别人舒适区的事情。比如我们之前聊到过的智能 UI、设计系统。如果大家已经在职场工作过一段时间,那么你一定还记得运营设计师和网页重构工程师。更近一些的还有过去定义的交互设计师,帮助产品经理将产品思路还原出来并进行产品的交互设计。

通过这些年技术和模式的演进,让过去很多界面的设计、开发不再需要太多的人力投入,这些岗位也已经逐步在消失(或改变职责定义)。

无论是那个岗位角色,它们都有自己相对“安逸”的舒适区,比如设计师画交互稿、前端工程师写页面。这些工作不一定需要多出彩但它不需要过大的难度,在自己的专业领域按照需求进行输出,它代表了自己的工作产出,也证明了自己有在干活。

可是时代的变化和技术的进步必定会带来模式的优化,原本的这些安全区域可能会被别的角色参与进来,甚至直接被新的技术所革命。原有的那些舒适区被拉出来、抹掉,自己则不得不面对自己不想面对甚至不擅长的工作。

人的惰性是天生的,逃离舒适区会让人感到难受。对于很多并没有太多远大抱负的人来说,被别人进入自己的舒适区会让人觉得不安。所以当设计师想要更进一步的进入到产品领域的时候,他们自然会有一些抵触。

在组建设计中台的团队第二年,我开始逐步调整了团队里的岗位职责,团队内只有产品设计师和产品经理两个职能。产品经理需要参与到设计中,一些不太复杂的需求自己出 Demo,而设计师也需要真正参与到产品规划、设计中。

一开始大家也会有些别扭,不习惯。产品经理和设计师想参与对方的工作,但又担心拿捏不好边界感。在这个过程难免也出现了一些“内部矛盾”,这就需要 Leader 有足够的关注以及对全盘的把控能力,在出现问题的时候逐个去解决、调整。

当然,这个模糊的边界感也带来了很确定的价值。面对集团内的几十个业务设计团队,大家每个人都能出去对接做“售前”、做支持。将团队的内容带出去,也将对方的需求带回来再进行内部的统筹安排。

经过半年多的磨合,团队已几乎没有任何由于边界所产生的矛盾。产品经理与产品经理之间、产品经理与设计师之间都能够很好进行相互补位。除了自己的本职专业,各自也都还有着属于自己的发展空间。虽然团队规模不大、活儿又很多,但大家都还挺喜欢,一直以来还没有人离开,以至于 HR 经常质疑我的团队汰换率问题。

在不断进步的时代,打破舒适区可以视作一种成长的机遇。而这同时也需要团队成员之间协作模式随之进行优化,并要求管理机制不断进步变化,否则那就真的是在制造内卷。这对团队和个人都将是一个很大的挑战。适应变化的团队和人能够跟上步伐,而无法适应变化的岗位和人也难免被时代淘汰。

添了把火的 AGI

如果说前面只是一部分人在人为地打破大家的舒适区,那么今年 AI 能力的演进则是一次彻头彻尾地高纬打击。这里我用企业办公协同领域作为案例来给大家分析一下。

无论是钉钉还是飞书,大家都是在基于 IM 和会议沟通场景将分散在各处的各领域工作场景数字化地链接起来。而因为数字化和链接,就出现了对很多工作场景的优化甚至是重新定义。

当初在做 Done 的时候,我就和大家讨论过一个问题:我们当前究竟是在放大生产力还是在解决浪费?这其实是两个完全不一样的问题。

事实上,我们之前在协同领域做的很多工作都还只是在解决浪费问题。比如为了进行数字资产的分发所产生的会议、邮件、IM 沟通;再比如为了做一次营销活动所搭建的报名活动。

AI 的出现会从另一种模式加速对浪费问题的解决。这也就意味着很多角色中那些看似辛苦工作的“体力活”会被拉出来暴击。大家将无法再待在舒适区中告诉别人我非常忙,告诉 Leader 我做了非常多的工作。

无论愿不愿意,用不了太久 AI 会很大可能解放我们的体力劳动。这个时候我们将再也无法将繁琐的体力劳动作为思维懒惰的借口。“潮水”退去后,手上有没有两把刷子大家会看得清清楚楚。

而前段时间在朋友圈里看到一段话让我对 AGI 产生了更强的感触。但由于超过三天的可见时间,已经找不到原文也记不起出自于哪位朋友了,凭着大概的记忆也来给大家分享一下。

•AGI 对部分人来说将会是福音式的。因此它的出现可能会造就一些独角兽员工的出现,他们的个人价值可能会是普通员工的几十倍。

•Promoter 的核心是个体的创新以及其对世界的洞察,私有 AGI 的能力将受限于个体的想象力和环境,但极有可能出现超强个体。

•所有常识性的信息的价值将逐步消失,从而形成新的信息茧房。只有超强个体才有可能对抗生成式的数据。

出自朋友圈的某位朋友

我们再来用通俗一点的语言来翻译一下这段观点:

AGI 的出现将快速的拉平常识性的信息,过往以此作为专业信息壁垒的能力将不再有用,最简单的例子就是以前做一个租房合同可能需要找专业人士帮忙看看,而未来我们通过 AGI 也能轻松的自助完成。

当这些能力被 AGI 快速拉平之后,在大部分领域中只要是能熟练操作 AGI 的人都将具备相同的基础能力。这也就意味着大家用都用魔法打了个平手,谁也没比谁厉害。

当然,还是一会一群对世界的洞察以及创新有独到见解的人会借这个机会释放他们超强的思考能力从而产生超强个体。比如像北大数学系的韦神这样的科研人员或者是在我们这个领域中那些有着独特思考和见解的互联网人。

AGI 会让这些超强个体产生无法想象的能量,比叶问更厉害,一个能打几十个。一个人就能抵一家独角兽公司,产出比普通员工高几十倍的价值。

虽然我们中的绝大部分人可能都不会成为超强个体,但我们依旧还需要在职场中继续打拼。当熟练应用各种 AI 成为行业中的能力基线时,我们就不得不思考一下自己还有哪些真正的核心竞争力。

是的,舒适区不存在了,每个人都一样。与其徒劳挣扎不如尽早的去拥抱变化去重新构建自己独有的个体价值。我们每个人迟早都会被淘汰,但至少努力让自己成为最后的那一个吧。

既然来了,说些什么?