#06 面试官问:如果让你来做这个项目,你会怎么做?

这个问题源于星球中一位会员的提问,也是 这位设计师在近期的面试中被频繁问及的问题之一。作为面试官,这些问题也的确是日常面试过程中比较关注的“考点”,总结一下大致有以下四类问题:

• 你这个方案的设计逻辑是什么?

• 对于这个项目后续你打算做些什么?

• 如果现在让你做这个项目,你会怎么做?

• 如果现在要你优化这个项目,你会怎么优化?

这其实是一组非常好的问题,除了在面试中,晋升场合中评委也会经常问。在星球里回复了这个问题后,在又又几位同学过来单独聊了一些面试中自己遇到的问题。我发现大家都很关心这类问题,感觉有必要将原有的回答延展一下,所以单独写一期文章来和大家专门聊聊这个话题。

这些问题究竟在考核候选人什么能力?

就像答考卷一样,在开始答题之前我们必须先搞清楚这道题的考点是什么,才能确保能够得分。在这里我们需要先审题并对问题进行转译,以上的几个问题它们本质上是考核候选人对自己方案推导的思考以及对别人方案的理解分析。

01. 你这个方案的设计逻辑是什么?对于这个项目后续你打算做些什么?

在简历和面试沟通中的过程中,大家通常都会挑选业务结果比较好的案例来进行展示,所以基本一通聊下来都是我做了一个不错的设计方案,同时业务也获得了不错的数据结果。

但实际上一个项目的成功需要很多角色的参与,也存在很多其他因素的影响。设计只是整个项目中的一环,这个设计方案与好的业务结果之间的关联和推导逻辑很少有人会提及。

在绝大多数真实场景中,我们很难从数据角度直接并且准确的衡量出设计所产出的价值。所以这就需要我们至少自己能够想清楚、讲明白。从问题的识别到分析,再到拆分出设计策略以及后续的设计方案的推导逻辑,否则大家会觉得这位同学大概率是跟着业务一起“躺赢”的。

同时,我们也需要清晰的认知到任何一个产品的成功都不是一蹴而就的,一次项目的成功不代表产品的成功,想要真正的把体验做好需要长时间的打磨。

它需要设计师具对体验设计有着长线思考和规划布局。也只有这样才会从需求的本质和数据的洞察上思考体验、思考设计。这是设计师对业务的负责,也是对自己专业能力发展的负责。

其次,我其实也非常鼓励大家聊聊失败的案例,每次的面试也会问问。大家都无法保障自己做的项目每次都成功,相较于成功案例,往往在那些失败的案例我们所累积的经验更有价值,学到也会更多。

02. 让你做这个项目,你会怎么做?现在要你优化这个项目,你会怎么优化?

怎么看待别人的方案和自己如何考虑方案,看上去是在问答案,实际上是在重点回答之前的思考和分析。如今大家在项目的过程中大多都会加入竞品分析的环节,有时候简历中也会花大篇幅来介绍。

但可惜很多人仅仅只是从设计的表层来进行分析,并没有去思考其背后的业务背景和设计逻辑,知其然不知其所以然。竞品分析虽然做了一堆,但并没有为自己的设计带来实际的帮助。

早些年在 AliExpress 的一位产品经理在入职不久后给大家做了一次分享,对当时的竞品从产品能力和体验上进行了一顿狂喷了。但在后续和大家的交流中才发现 Ta 只是从自己的体感中得到的结论,而对其背后的逻辑和原因没有过多的了解和分析。

且不说这位产品经理在心态上的傲慢,这样的工作方式就注定了很难把产品给做深做好。事实也正是如此,没干几个月就这位产品经理就因为工作成绩不太理想悄悄的离开了。

其实大多数情况下,我们过往从事的行业都与未来要从事的都不太一样,加上业务特性上的差异化,想要完全借助过往的经验来工作是不现实的。所以对于面试官而言,候选人原有的知识体系是否能支撑其下一份工作也是在面试过程中最为关注的问题之一,就好比你在电商领域体验设计做得很好,换到一个新的领域能依旧做得好吗?

这个部分我通常会重点考察候选人的经验和能力。经验是对一类已知问题的通用解决方案,能力是基于经验的累计、抽象形成的与思考,是对未知问题的探索、解决的方法。积累经验不难,累计形成能力却不易。

所以我会在每一位设计师新入职的第一天我都会告诉 Ta,当你离开阿里的那一天,你做过的那些项目只是你下一份工作的敲门砖,并不一定能让你的下一份工作能更好,希望最后你带着的不只是这些项目,而是在做这些项目过程中形成的解决问题的能力。

两个真实的案例:

在阿里这些年面试招聘和做晋升评委也接触了几百位设计师,也遇到了非常多的典型案例。我想了想,有两个记忆非常深刻的可以给大家来分享一下,还原一下在真实的面试场景中我们是如何思考的。

案例 1:时隔三年的两次晋升

第一个案例来自集团内的一次晋升评审,这位设计师第一次面试晋升 P7 时的绩效不错,但由于在设计思考上的不足而没有给通过。因为两次的评委都是我,而且两次之间的变化非常明显,所以记忆比较深。

这位设计师负责的是某业务 CRM 系统产品的体验设计,第一次参加晋升时已经在这条业务线跟了 1 年多。因为几个项目做得结果还不错,所以被提名参加了当年的晋升。

整个 PPT 的演讲很完整,重点案例的方案、过程和结果看上去也挺不错。如果单单从现场的分享上来看似乎没啥太大问题,但可惜最终还是在 Q&A 环节暴露出了不少问题。

首先是对数据结果的剖析。印象中有一个项目,在新版设计方案上线后,业务停留时长、成功率、NPS 等指标在项目上线后获得明显的提升。但当我们将整个方案拆开了对细节进行沟通,就发现了不少问题。方案中这些设计点如何影响了这些数据的变化,而这些设计的策略又是如何推导出来的,这些没能讲清楚。当然,本质上还是在做项目的时候也没有考虑得足够。

所以评委感受到的是,候选人用一套很标准的设计方法完成了一套很标准的解决方案。用户调研、竞品分析、原型测试… 等常用的工作方法这里面都有使用到,但这些工作推导出了哪些结论,而这些结论又影响了哪些设计决策,这些都没能体现出来,也没能讲清楚。最终能看到的是一套标准的设计方案和一个不错的数据结果叠加在了一起,呈现出了这份 PPT,而这两者之间的关联逻辑并不清晰。

在这个环节里,评委其实最想看到的是候选人在方案设计过程中的思考逻辑,以及在数据分析过程中对问题的识别和对应设计策略的分解。

设计团队很多时候确实很难从数据上直接证明设计的价值,这个可以理解。但我们至少需要讲清楚方案与结果之间的联系逻辑,否则它们就会像水和油一样,看上去在一个碗里但相互之间有并没有太大的关系。

接着再来聊聊第二个问题 – 竞品分析。竞品分析可以帮助我们识别同类市场类其他产品的优缺点,提供启示和借鉴,辅助我们更好的做设计。但很多时候大家在项目过程中会陷入一个误区,将竞品分析停留在表层,当成一个填空题用于设计方案的补充材料,忽略了它的背后的思考。

在设计方案的阐述环节汇总中,候选人在重点的几个设计节点上都附上了竞品相应的设计方案。但对于这些设计方案背后的特性差异、用户需求以及对应的产品策略,最终形成了这样的设计方案都缺乏进一步的分析和思考。

其实我们自己在做设计方案的时候也一样,每个设计的产出都有其特定的背景、需求以及环境影响。表面的那层“皮”可能看上去很好或不怎么样,但它都是有其背后的思考而存在。这个过程中的分析方法和思考,才是在提升能力最为需要的。

反之,如果我们在竞品分析中只看这层“皮”,而不去结合背景去想背后的思考,我们能学到的只会是一层缺少情景的“经验”。这些“经验”只会给我们造成经验累积的假象,也永远无法形成真正解决问题的能力。

最后再来说说体验设计的长线思考。很多设计师的日常工作中需求是离散的,因为不停的在不同的业务模块中来回奔走,导致我们缺乏对产品体验的长线思考。

这其实是很可怕的一个问题,经验和能力的增长不仅靠做的需求多、类型庞杂,更需要在一些点的潜心深入研究。当然,更可怕的是我们忽略了体验的全局,只以单个需求的要求为范围做设计,需求上线取完数据就再也没有关心过了。

设计的工作往往和业务需求并不是一一对应的,在设计侧有些工作会需要横向到其他分支形成新的命题,也有些工作甚至需要跨度好几个版本来长线建设。长线思考即是设计师的工作,也是设计师的责任。这也是我在第一次晋升过程中没给这位同学通过的核心原因之一。

时隔三年后,这位同学又一次来参加晋升评审。看到系统里曾经写下的评语我才想起三年前的场景,也让我对这一场的晋升的非常的感兴趣,想看看这位同学经过了这三年究竟有什么样的变化。

这三年时间这位同学已经还留在当时的业务线中,成为了这位业务线最资深的设计师。很明显,无论是对业务的理解深度还是数据的解读、设计策略的定义都要成熟得非常多。

也正是因为沉下了心,对自己的业务线做了很多长线思考,这次的 PPT 讲得非常好,对于评委们的提问和挑战都能游刃有余的一一解答。最终,这位同学自然也获得所有评委的一致通过。

这次的Q&A 的最后,我问了问这位同学这三年的两次晋升有什么感受。Ta 的回答是相较于上一次的晋升,日常的功夫做到了,准备材料再也没那么焦虑、也不慌了。

案例 2:招聘一位业务中台设计师

相较于上一个晋升场中的案例,这一个会更“正面”,也是我这些年最喜欢的面试场之一。

2020 年接手业务中台设计团队后,第一件事情就是要迫切补充一位具备中台化设计思路的设计师,而这个岗位的主要职责就是要为集团内外的电商体系业务提供基础的底层解决方案。

简单来说就是用一套通用方案(店铺、详情、购物车、商品发布、开店…)来为集团内的淘宝、飞猪、猫超、饿了么等业务以及外部有需求的客户提供标准的电商平台解决方案,同时也能支持业务差异化的拓展和二次开发。

坦白讲,这是一件很难做的事情。它既需要在一个真实的业务中深入经验,还需要能有跳出业务去抽象领域特性的思维能力。而我们的产品团队更善于在功能和 API 上做解决方案,体验层面上中台能力还是比较欠缺的。所以这个业务中台的工作并不好做,合适的人也非常难找。

在面试了十来个设计师后,终于出现了一位有意思的候选人。这位设计师当时还在国内的一家垂类的电商平台,负责一个小型的设计团队。如果聊背景经验,Ta 所在的公司显然在业内并不算突出,但 Ta 自己对设计的研究倒是非常打动我。

记忆比较深刻的是 Ta 给我介绍的购物车和商品详情页两个案例。这些其实并不在它的作品案例中,当初只是为了给自己公司的产品做改版而做的分析,到最后反而成了自己长期的研究方向。

购物车是绝大多数电商平台最核心的功能模块之一,也是直接影响 GMV 的核心一环。而这家公司的产品团队的核心观念就是照在淘宝来,淘宝怎么走我们就怎么改。

这让这位设计师非常的被动,由于设计团队在公司内“人微言轻”,所以 Ta 只能花更多的精力去研究国内外各个平台的购物车,希望从找出背后的设计逻辑,来推动产品团队更客观的看待产品设计。

改变产品团队的想法并没有成功,但 Ta 却对设计模式的研究产生了很大的兴趣。面试的过程中 Ta 给我投屏展示了一张自己做分析的 Sketch 文档,里面记录了国内外各类电商平台的购物车设计。同时也记录了自己对购物车核心模块、辅助模块的抽象定义,以及自己对不同产品购物车设计思路的分析。借助这份文档的分析,Ta 可以很清晰的描述不同的业务类型更适合哪一种购物车方案,如果需要解决一些特定的业务问题,又有哪些常用的解决手段以及对应的设计方案。

坦白讲,当时看到这份文档我是有一些吃惊的。这位设计师所做的工作比我们当时所有正在业务中台的设计师都要多、都要深入。只可惜 Ta 缺少更多行业和数据的信息输入,否则这份文档价值会更加的高。

在详情页面的思考上,这位设计师有也两个点值得大家学习。首先是对收集的各类商品详情页面进行归纳,从页面引导逻辑上去抽象不同的设计模式以及适配的业务类型。

注:没有候选人原简历的配图,这里用早期期刊文章里的配图示意

这为设计师还坚定的认为商品详情和商品发布应该打包成一个“模块”来进行思考。这个思路非常的好,发布系统和详情页面本来就是商品的一体两面。详情页面的呈现需要发布系统的支持,发布系统需要详情页面来进行呈现,这两者本来就是密不可分的。

可是在不少公司里商品发布归入在卖家业务线,商品详情则放在核心链路业务线。而设计团队也自然随着业务支撑划拨不同的设计师支持。这就很容易造成了在产品和体验设计中很多盲区的出现。

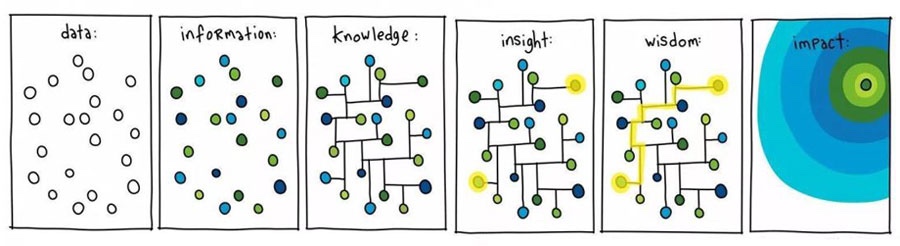

虽然这位设计师大多数的想法都未能推进实现,但这些思考和沉淀都非常的有价值。还是借用下面这张大家很熟悉的图来说,大多数设计师在基于业务的信息和数据来进行设计,如果加以时间的训练,大家基本都能形成在特定领域的知识和经验。

但很多人也都一直停留在知识和经验这一步,缺少对问题的抽象和更宏观的一些思考。而如果当我们真正潜心下来进行一些探索的时候,从中获得一些自己独到的洞见也并不是太难的事情。而当大家走到这一步的时候,你就已经比很多人强了。

和这位设计师面试的过程很愉快,虽然他没有漂亮的履历,但我相信 Ta 的思考足以胜任这个岗位。只可惜在最终的 Offer 阶段大家未能达成一致,未能一起共事。不过我想,以 Ta 的能力,现在应该也干得非常不错吧。

回看文章开始提到的四个问题,其实你会发现它们的本质并没有太复杂,只是在不停的“追问”你的每一个设计决策的背后思考,看看你是如何一步步推演出最终的方案的。

当然这些思考也并不容易,它不能靠方法的堆砌来获得也没法临时抱佛脚,而是需要在日常工作中真真切切的去思考去执行。沿着这个思路,大家可以回想一下自己做过的项目,问问自己这些问题,能够给自己一个满意的答案吗?

无论是晋升还是面试,现场固然很重要,但更重要的还是日常的积累。如果你也有关于面试的故事想聊,请随时找我。😊

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/a8lHCsZSDhFbiCFRE6KqnQ

既然来了,说些什么?