#22 如何将商业目标转化为设计策略?

篇首语

在第 31 期的文章里,我和大家分享了构建设计策略的重要性。没想到这个话题引发了很多同学的共鸣,大家都特别关注如何将业务目标转化为具体的设计目标,这是一个经常被提及且颇具挑战性的问题。

作为设计师,我们在设定设计目标时,往往发现这些目标与业务目标高度重叠,很难明确地展现我们的价值。这种模糊的状态不仅让我们时长在项目实施过程中感到困惑,总觉得设计方案与业务目标之间总觉得缺少一层强有力的连接。无论是事前的用户访谈、竞品分析,还是后续的方案设计,似乎总是缺少力度。

于是在这种情况下,我们进行设计提案的时候常常会遇到来自业务方以及技术团队的挑战,但又很难清晰地说明设计是如何具体帮助实现业务目标的。实在是憋屈得狠。

同样的问题也会发生在我们晋升述职、面试的场景中。所以,掌握将商业目标转化为设计目标,建立设计方案与目标之间关联的能力,对于我们能力提升以及未来的职业发展有着极其重要的意义。

31 期的文章里我们更多地聚焦于思考方式的探讨,大家有感触但却不清楚该如何入手。所以今天我想通过一个工具方法加上几个实际案例,来向大家展示设计师如何有效地将商业目标转化为设计策略。

为什么设计师需要商业思维

回顾过去一年的设计师职场环境,我们不得不提到大环境带给我们的各种挑战。接连不断的各种业务关停、人员裁撤的消息源源不断。这意味着各企业已经逐步将核心的关注点从大而全的产品功能、卓越的专业影响力迅速地转移到可衡量的回报上。

对于我们设计师而言,这意味着过去我们一直在建立的以专业为核心的影响力和价值正在面临越来越大的挑战,用设计解决商业问题才是生存的硬道理。

在这个过渡的时期里,以用户为中心的设计理念可能依旧会是大家的目标和口号,但在骨子里,它已不再是企业真正关心的重点。对于我们设计师而言,像过去那样去强调方法论、设计创新在很长一段时间里将会是一件非常奢侈的事情。

我们再回到实际的业务场景中来看,设计师去贴近业务、从商业的视角来思考设计,这一种能力或者说是素质已经从以往的加分项变为了当前的必须项。设计与商业虽然似乎是两个不同的领域,有时甚至是相悖的,但现在我们不得不去找到二者之间的平衡点。去适应来自商业思维的挑战,去认真地思考设计应该如何真实、有效地帮助业务实现商业目标。

为什么我们会忽略商业思维

设计师不懂商业,以至于设计与商业之间往往是脱节的。这是很多人对设计师的一个普遍看法。虽然这样说有些过于绝对,但这种现象它的确是存在的,无法回避。既然现在已经无法回避,那么我们就需要找到问题所在并想办法去解决它。

为什么设计师通常会忽略了商业思维?想要找到原因我们就必须先追溯它们出现的源头,看一看这些观点和思维模式是如何形成的。在我看来,它主要源于两方面的因素:学习环境和工作环境。

学习环境

过去的十年中,是互联网飞速发展的十年,也是设计行业繁荣的十年。它反映在了设计师群体的规模、薪资水准以及资讯媒体和各大行业会议上,比如这几年越办越好的阿里 UCAN 大会以及早些年比较火的 IXDC、UXPA 等大会。

无论是线上的平台还是线下的大会,都让设计师拥有了更多的表达和展示自己才华的机会。在这里大家只聊设计,分享设计对用户带来的价值、对业务带来的帮助。在这里商业往往被我们“打趣”的描绘成用户的对立面、设计的对立面。有些甚至会将商业目的简化成对利润的追逐,而忽视了用户的理解和对设计的尊重。

在这种氛围下,设计师自然的站到了用户这一边,成为了用户利益的代言人,强调用户体验和解决用户问题。这种刻板的印象不仅影响力很多设计师的思维方式,也在无形之间给大家来了一些偏见。于是当大家回到工作当中,与业务团队讨论需求、设计评审时,设计师往往会不自然的认为对方不懂用户、不懂设计,对商业观点保持着天然的“敌对”态度。

这种学习环境所造成的后果就是,设计师们在专业成长的过程中缺乏对商业逻辑和市场需求正确的理解和思考。大家可能会过分地专注于设计的创意和美学部分,而忽略了设计在在商业环境中的真正目的和价值。

工作环境

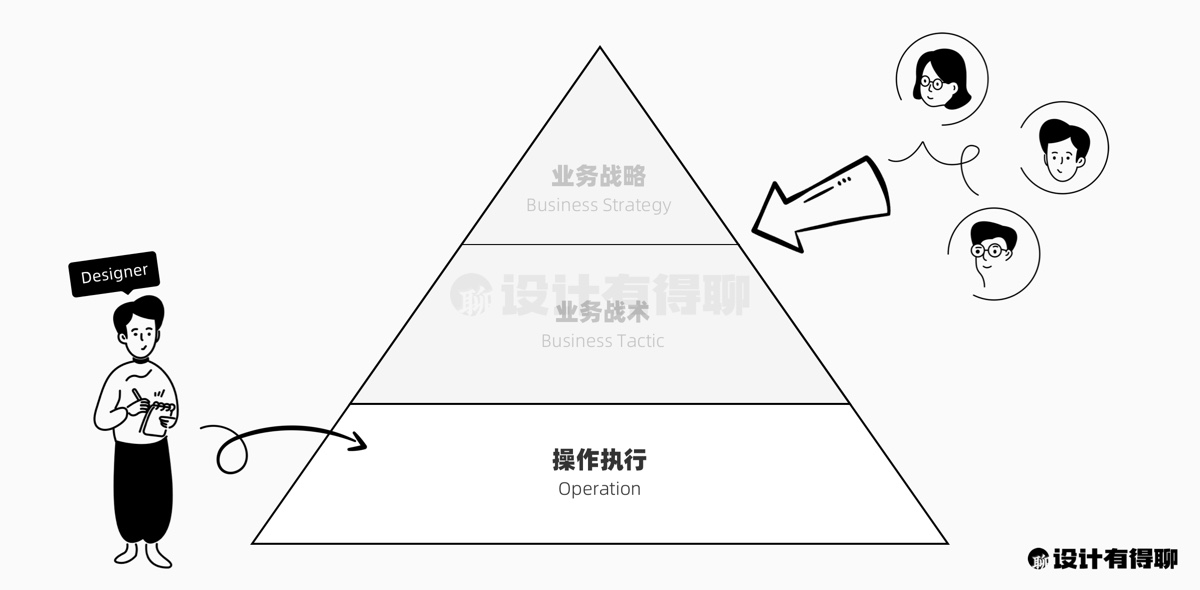

设计师的工作性质其实和研发团队有一些相似,都属于是非常具体的工作,设计师需要画出每一个界面,工程师则要敲代码完成每一个功能模块。这种工作模式使得我们不得不长时间聚焦在一个具体的设计任务中,这也让我们的思考模式容易变得非常具体细节,而缺乏对宏观问题的关注。

也正是因为这个原因,导致我们往往不太参与参与商业层面的讨论,导致设计与业务战略之间存在脱节的情况。这种长期的分离不仅会然我们忽略对商业目标的关注和理解,同时也导致了我们在于业务团队进行沟通时处于不利的地位。

久而久之,设计师们往往对公司的核心商业目标的关注很容易仅仅停留在表面。工作淡村地成为了一种重复的任务执行,而不是商业目标分解、到设计策略制定再到设计任务执行。于是当我们在业务沟通或评审中面临来自其他人的挑战时,我们很容易在battle 中处于劣势。

大家可以想象一下这样一个场景:

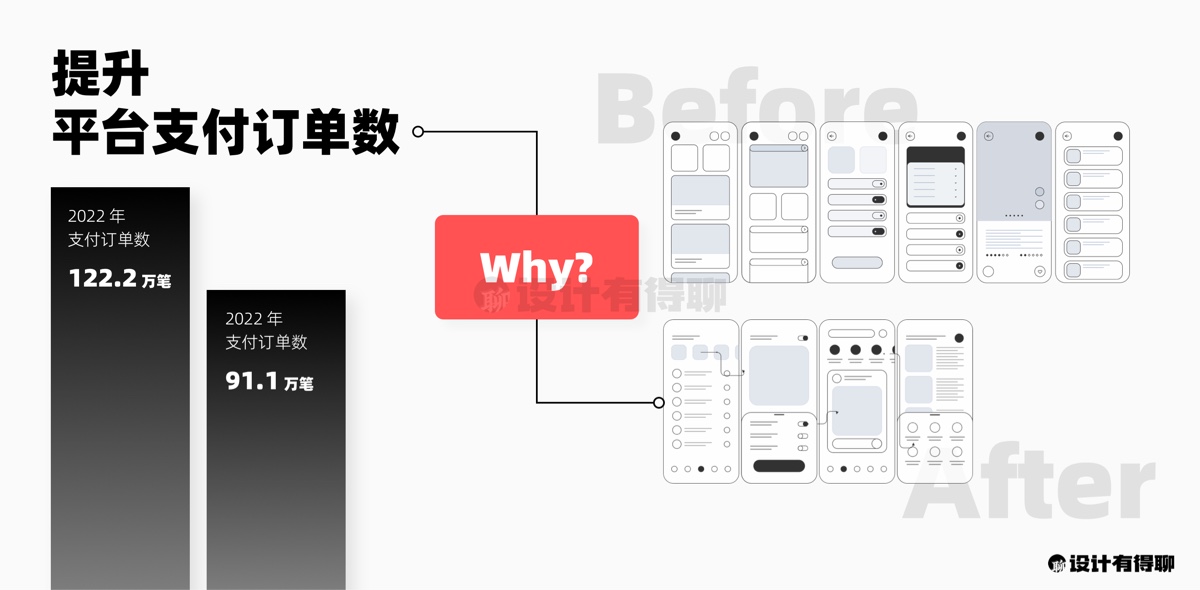

当下整体业务面临的一个很大问题是,支付订单数相比去年下降了约30%。大家都在想尽办法来扭转这个局面。这个时候,我们做了一次购物链路的改版设计,在整体方案中我们给出了多个流程和细节的调整,想要以此来改善用户的购物体验,最终帮助平台提升支付订单数。

每当这个时候,我们通常都会听到一些来自各方反馈和疑问:

•为什么你认为这个改动可以影响数据的变化,你的依据是什么?

•为什么不能将这个流程前置,让用户提前购买?

•我觉得这个上下排布没有左右排布好看,xx 就是这么设计的,我觉得挺好。

•…

这是一个非常常见的情况,几乎每个设计师都有经历过。在这种讨论中,谁家是往往会陷入无休止的细节之中,又或者是面对质疑无法给出强有力的证据支撑。控场能力几乎消失殆尽,最终只能带着一堆意见回来重做。

在这个场景里,我们是在以自己的“弱项”对抗其他人的“强项”,而我们的强项(设计)的成立又需要建立在“弱项”的基础之上。想要能够控住全场,这几乎是不可能的。

想要改变这种局面,我们必须先要充分的理解公司的商业战略和目标,理清楚设计与商业目标之间的关系。搞清楚我们需要通过设计解决什么问题的同时,也为我们方案中的每一处设计找到数据和理论的支撑。

虽然我们前面提到学习环境和工作环境带给我们思维上的影响,但想要转变它也并非是一件无法达成的事情。调整自己的定位,每一次的需求从业务视角开始思考,基于商业目标出发思考设计,我们会看到的东西自然就会有所不同。

当然,转变思维说起来简单,但实际上还是需要我们在日常工作中不断实践和锻炼的。在这个过程中,还是有一些方法工具能够给我们提供帮助。而这其中,「问题树」就是一个非常有效的方法,能够帮助我们从商业目标出发,逐步拆解问题并推导出我们的设计策略。

什么是问题树(Issue Tree)?

问题树,也可以被称作逻辑树,也是咨询公司中最为常用的工具之一,比如我们熟知的麦肯锡。它的核心作用就是用来帮助企业诊断和解决问题,将一个复杂的业务问题逐步分解成多个更为具体、可被操作的小问题。而其树状结构也能让我们的问题分析更加的系统化也更有逻辑性。

在设计领域,问题树同样具有非常重要的价值。我们可以利用它来识别和解决设计过程中遇到的问题。接下来,我们将进一步探讨如何有效地使用和创建问题树,以及如何将其应用到设计过程中,从而使设计工作更加精准地对准业务目标和用户需求。

从一个简单的例子开始

创建问题树的过程,其核心就在于问题的不断分解。通过一连串的“Why”来帮助我们深入探究问题的根源的各个方面。这种方法能够有效地帮助我们从表面现象深入到问题的本质,从而找到更有针对性的解决方案。

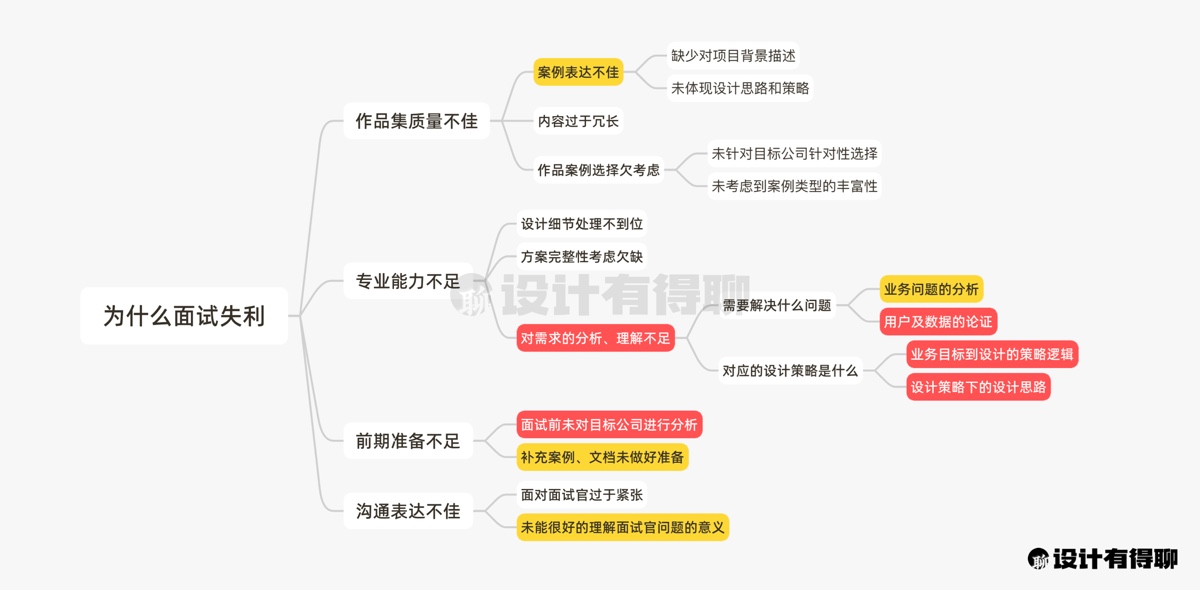

现在,先从一个最常见的例子开始 : 为什么我的面试又失败了?在这里我们将通过不断的问“为什么”,来逐步分解问题,最终完成面试失利的问题树。

对于有一次的面试失利,我们自己复盘出来问题主要出现在作品集质量、专业能力体现以及前期的准备和过程中沟通四个方面。

这四个问题其实很容易识别,大部分的面试失败都和它们有关。我们也清楚需要在这些方面进行改进。但怎么改呢?这些问题显然还是过于大,并入容易入手。所以我们就必须对它们进一步分解。

以专业能力不足为例,我们仔细分析一下,它可能体现在设计细节处理、方案完整性以及需求分析能力三个方面。有些方面我们还可以再进一步分解,比如需求分析能力我们还可以拆解到对问题的识别、设计策略的制定。

这个时候我们会发现,问题的指向性和可执行性比前面清晰得多了。就像 GTD 的理念一样,如果有必要,我们可以把问题分解到最小可执行项。这里我们就不再细说,大家可以对着这上面的图片案例自己思考一下。

在这个小的案例中,可以看到我们能够借助问题树来不断的分解问题,通过追问“为什么”来帮助我们不断细化,并找到我们可以真正入手改进的问题点,们针对性的去解决每一个问题,避免下次再次出现。

问题树的创建过程并不复杂, 只要具备一定逻辑思考能力就能使用。但为了能让它更好的为我们所有,有一些使用的基本原则大家还是可以理解一下。

创建问题树的基本原则

1.明确核心问题: 这是构建问题树的起点。我们需要确保核心问题的准确性和明确性,它将会直接影响到我们后续问题的拆解。

2.确保分支问题的独立性和全面性: 每一个分支都应该是独立的,并且与其他分支互斥。确保我们全面覆盖上级问题的同时还具备独立拆分可行性。

3.保持逻辑一致性: 分支与子分支之间要保持逻辑的连续性。确保问题树结构合理的同时也是为我们后续的解决方案提供强有力的连接。

4.控制问题的颗粒度: 我们需要将复杂的问题进一步拆解成更小的问题,但同时也要避免过度的细化。

5.数据和证据支持: 尽可能用数据或实际的证据来支撑每个分支和子分支,以确保分析的有效性,以及后续解决方案的有效支撑。

进入正题,来模拟一次真实的业务分析

为了更好地理解问题树方法的应用,我们接下来将进行一次真实案例的模拟,来让大家更好的理解操作的过程。

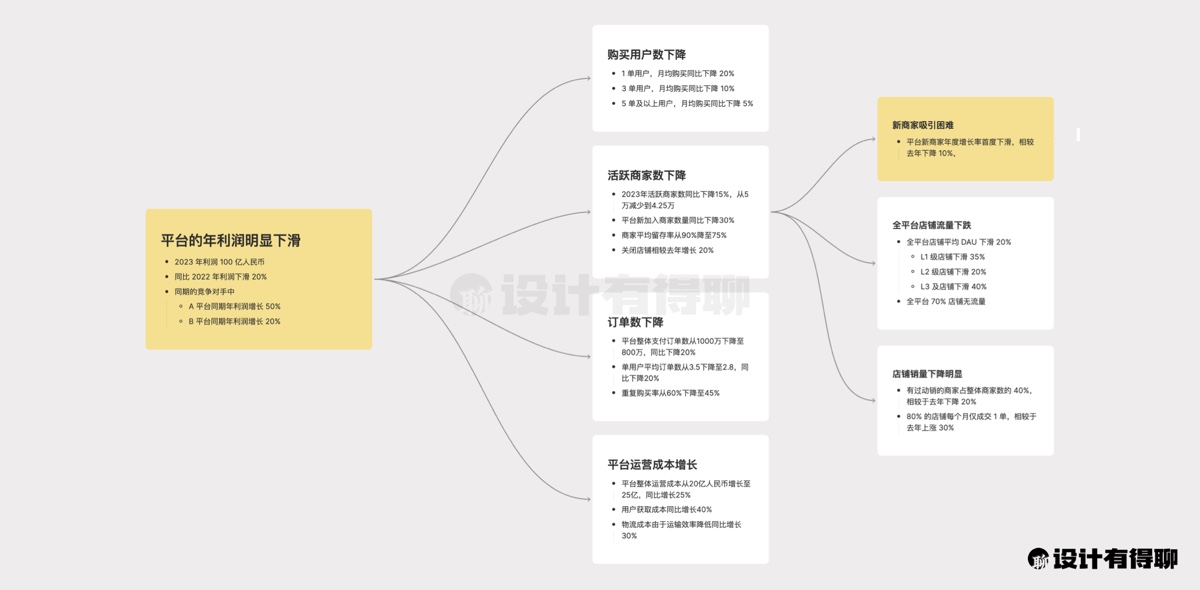

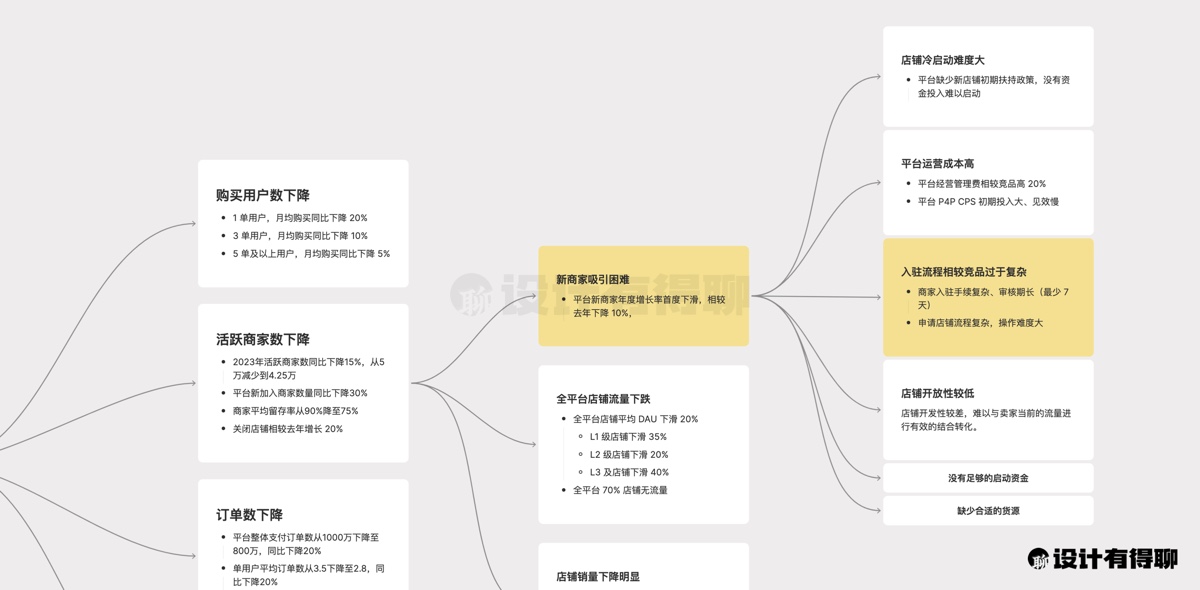

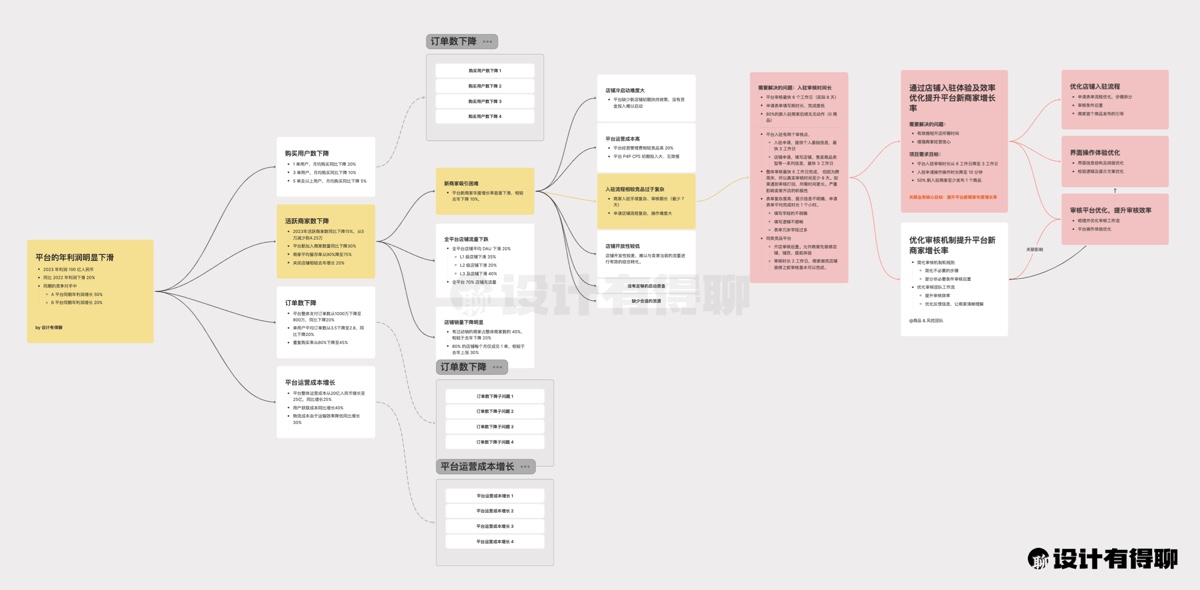

在这里,我设定的核心问题定位是“平台年利润明显下滑”。基于对业务的理解和分析,我们可以将其拆分为四个主要分支问题:

1.购买用户数下降:相较于去年,平台有过购买行为的用户数量在明显下降。

2.活跃商家数下降:各等级店铺活跃商家均出现下滑,新入住商家明显减少,关闭店铺明显增多。

3.支付订单数下降:平台整体订单数下滑,用户购买频次降低。

4.平台运营成本增长:研发和运营成本居高不下,获客成本和物流成本明显上升。

注:本文中提及的所有数据和信息均为假设,仅用于案例陈述,与任何实际业务无关。

这个案例中的核心问题相较于前面的案例会庞大且复杂得多,完成整体的分析可能会非常庞大且耗时。所以这次我们挑选其中一个「活跃商家数下降」来进一步展开。

按照前面的方法, 我们可以对「活跃商家数下降」这个问题进行进一步的拆分。在这里我们定义主要存在三个子问题:

1.新入驻商家变少,吸引新的商家入驻变得困难

2.平台各店铺流量都在下跌,以至于很多商家停止运营

3.店铺销量明显下滑,商家经营意愿低

造成新商家吸引困难的问题是很多元的,特别是当我们仅仅只是从设计的角度来考虑时。我们的确很难想清楚设计该干什么,也很难在提供方案的时候讲清楚设计的价值。

要想提出有效的解决方案,我们首先需要从商业的角度全面理解问题的本质。从中识别出所有的问题,才能更好地定位设计在解决问题中的作用。

站在商家的角度而言,入驻平台意愿度低有很多的原因。比如店铺冷启动难度、平台的运营成本、启动资金及货源、入驻过程中的体验等诸多方面的问题。

将这些问题摊开之后,我们会发现有些问题设计能提供很大的价值,而有些问题则需要平台甚至是商家自己来解决。但重要的是,我们可以清晰的看到设计所处的位置。更重要的是,如果要在评审的过程中进行 battle,我们应该怎么聊。

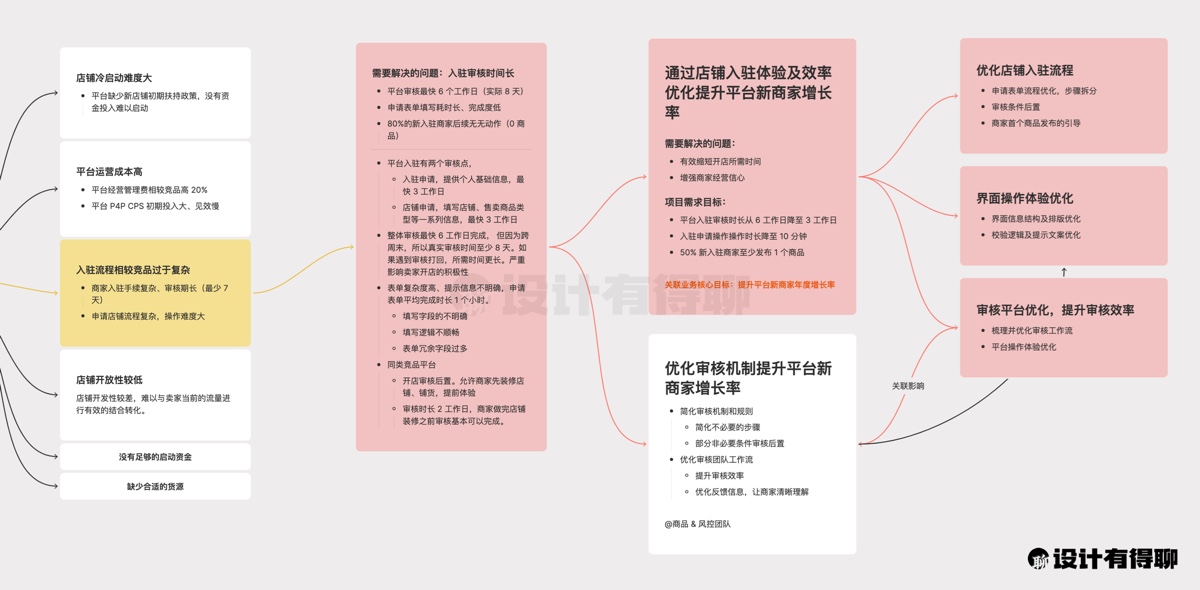

有了这些背景和分析后,我们就可以明确在这件事情是设计师应该从哪里下手,制定怎样的设计策略。比如在这个环节中,设计重点需要解决的是「入驻流程相较竞品过于复杂」的问题。

基于我们对入驻流程的数据分析以及背景调研,我们将可以推导出一个明确的设计策略:通过店铺入驻体验和效率的优化,提升平台新商家的增长率。同时将其分解出三个重点方向:

•店铺入驻流程优化

•界面操作体验优化

•内部审核平台优化

至此,从公司核心业务目标到我们的设计策略,再到具体工作方向的推导就完成了。下面这张大图中黄色+红色卡片的链路就是我们建立起的连接,也是我们为什么要干这些工作的逻辑。

接下来,我们就需要围绕着识别出的问题和重点方向开始我们具体的设计工作了。在做设计方案的时候,大家不妨将这几张卡片贴在设计稿中,不时的问一问自己,我们现在在考虑的方案是针对这些问题吗?能解决这些问题吗?

完整内容大家可以点击下方白板链接进行查看,希望对大家有所帮助。

Heptabase,Create visual playgrounds for your notes.

app.heptabase.com/w/c25e572c7ba1f898979014c369c54ea0d2c8760d80f3d05ddb3da368fb5f1aef

写在最后

临近期末考试,最近在家不断地给女儿强调要注意审题和拆题。这是她的老毛病,每次考试都会因为这个而丢分,着实可惜。

设计工作其实和考试解题一样,首先最重要的就是准确地审题和分析问题,这是成功解决问题的前提。如果一开始就误解了问题,那么即使设计过程再出色,其结果也可能偏离预期目标,被大家所挑战甚至是背锅。

之前管理设计团队,我总是强调在重要项目中仔细推导和拆分设计策略和逻辑,希望大家在提案的时候能够有足够的底气迎接大家的挑战。设计能力可以逐步提升,但因为问题搞不清而最终被人甩锅,我是绝对不能接受的。

这个过程中支撑我们的核心工作就是站在商业的角度来分析问题,制定合理的设计策略、找到合适、有效的切入点。

这些事情其实都并不复杂,只不过我们过去都容易忽视。专栏文章里我一直和大家提设计是要解决问题的,但实际上我们首先得清楚问题在哪儿、找得对不对。下一次的设计需求,大家不妨先用「问题树」来做一轮分析和推导,看看接下来的思路和方案是不是会清晰得多呢?

原文:https://mp.weixin.qq.com/s/0Xr3o3rzUhSftWfkFqURSA

既然来了,说些什么?