#19 工具技能与设计思维哪一个更重要

篇首语

一位在最近求职过程中屡遭挫败的新人设计师在微信提了个问题:想要全面、系统地学习一下UX 设计,他应该精通哪些设计工具?同时,网络上有那么多关于各类工具的教程介绍,这些工具需要达到怎样的熟练程度才算合格?

说实话,那一刻我不太确定如何回答会更合适。我可以列给他一长串的主流设计工具,比如 Figma、Sketch 以及 Adobe 的全家桶,并告诉他应该学会使用他们来创建组件库、制作原型界面。但我知道,这些都并不是它在面试过程中碰壁的关键原因。

如果面试过程考的是对工具使用的熟练程度,那么这应该是在做软件的认证考试。但事实上一张张华丽的“证书”并不一定能解决业务问题,而企业在招聘设计师时,不是要找工具的操作者,想要找的是能识别问题并提供解决方案的人。

在这个问题的背后其实还有一个更深层次的问题,也是设计这个行业中一个非常普遍的现象。那就是为何大家会更痴迷于对工具技能的追求,而忽略了对解决问题能力的关注?工具,无论它有多么的强大,但终究只是手段而非目的。工具可以加速我们的创造过程,提高我们的工作效率,但绝不能替代我们的思考、洞察和创新。

在本期文章中,我想和大家深入地聊一聊这个问题,分析工具技能与设计思维在设计师职业生涯中的价值,以及在不同设计师的职业生涯中它们的重要性。同时我也将和大家聊聊如何共同塑造一个设计师的职业轨迹,影响他们的工作成果,以及如何在不同阶段中找到两者之间的平衡。

工具技能热潮

从早期的 Adobe Photoshop 到 Axure 和 Sketch,再到如今的 Figma 和 AI 设计工具,这一系列的演变不仅仅是技术进步的缩影,更是与整个数字产品领域的发展,以及企业和行业的发展需求紧密相连的。这些工具不仅仅为设计师提供了更为强大“武器”和提升工作效率,更在某种程度上不断地改变设计领域的整体生态。

每当有新的设计工具发布或核心功能迭代上线,总会在网络上掀起一股学习的热潮。设计师们纷纷投身其中,花大量的时间和精力去学习这些新工具、新特性,以确保自己在这个行业中的专业能力不掉队。从 Photoshop 的时代到 Sketch,再到现在的 Figma,这样的热潮一直在持续,并且在未来也还将继续下去。

我一直认为工具与设计师之间有着非常微妙的关系。一方面,这些工具为我们持续提供着强大的实现能力,使我们能够更方便、更快速地将想法转换成具体的设计方案。但另一方面,由于对工具的过度依赖,使得我们可能会陷入一种局限性的思维模式,过于关注实现本身,从而忽视了设计解决问题的本质以及自己的专业判断和创造性思考。

这种随着工具能力的进化所带来的便利性会潜移默化的带来一种错觉,那就是对工具的复杂性和高级功能的熟练应用就等同于设计能力的提升。特别是对于刚入行不久的设计师,觉得学会这些工具技能就能解决更多的复杂设计问题。

然而,真正的设计能力并不仅仅局限于掌握工具技能。工具只是辅助设计师实现创意的方式,而非创意本身。设计能力的提升还需要设计师具备深刻的观察力、敏锐的思维和扎实的设计基础。

在绝大多数的商业场景中,设计的目标是解决问题。通过观察和理解用户需求、理解产品背后的目标与价值,设计师才能找到真正符合用户需求的解决方案。工具技能只是帮助设计师实现这些解决方案的一种手段,而非决定因素。

为什么大家热衷于工具技能

每当有新产品或新功能的发布,各类社交媒体网站上也总会掀起一阵热议。设计师们会抢先分享各类新工具、新功能的应用案例和操作教程,以此来展示自己的专业性和前瞻性。但坦白说,这种追求短期成效的心态会过多的消耗大家的精力,从而减少对深度思考的投入,忽视了在自己职业生涯中更为重要的长期价值。

如果要更进一步的来理解这些现象,我觉得需要从一下三个方面来进行分析:

01. 可即时获取的响应和回报

无论是在现实生活还是数字世界里,每个人都希望能够获得即时回报,这是一种心理机制。当我们掌握了一个新的工具技能并且能熟练地应用它,这种即时的成就感会让我们心生喜悦,就像获得了一种内在的满足,让我们很容易就沉浸其中。

这种即时的满足感具有很强大的吸引力,它能让我们不断地投入到新的工具技能的学习和应用中。然而,这里也隐藏着一个陷阱:长时间沉浸在这种即时成就感可能会导致我们逐渐陷入一种短视的心态。在这种心态的驱使下,我们可能会过度地追求眼前的成果,而忽视了对长期价值和持续成长的思考。

02. 社交认可与个人品牌

在社交媒体上,那些出色的工具技能往往能带来高度的社交认可。一个引入注目的设计作品或一个炫酷的交互动效,又或者是一份工具的使用教程,可能会迅速获得大量的点赞和转发,这种社交认可能够迅速满足我们的自我价值感。

这种社交认可不仅能够迅速满足我们的自我价值感,还有助于个人品牌的建设。如今很多的设计师都在工作之余打造自己的个人品牌 IP,而在社交媒体平台上获得这些关注、点赞和转发实际上是一种“社交货币”,它们可以帮助我们提升个人在行业内的知名度和影响力。

这种影响力最终可能会帮助我们带来更多的职业机会,例如商业合作、分享邀请或者更好的工作机会。

当然,过度地追求社交认可有时候也会带来一些负面影响。当我们的自我价值感过于依赖于社交媒体的反馈时,我们会变得更加的敏感和不安。一次低于预期的社交互动可能会导致我们自己的失落,最终甚至产生自我怀疑。

自己花大精力写的内容却不被大家所关注,为了获得更多的社交认可而不断地生产内容。从而开始花更多的时间去不断的挖掘新鲜、独特的工具技能,不断进行分享、寻求社交认可。这种依赖性可能会让我们陷入一种恶性循环,过度的去“钻牛角尖”,产生对工具技能的执念和心理压力的累积。

03. 内容的可获取性

设计工具生态的多样性的确为内容生产提供了丰富的土壤,从 Adobe 的全家桶到Sketch,再到Figma和其他新兴的 AI 设计工具,每一个都有其独特的优点和应用场景。这些工具不仅让设计提供更强大的能力,也使得关于工具使用的内容创作变得异常丰富和多样。我们可以从工具的操作技巧、实现案例、设计协同等多个角度进行深入的探讨和分享。

然而,与这种内容的可获取性形成鲜明对比的是对设计的深度思考。设计不仅仅是工具的应用,更是一种解决问题和创造价值的过程。这需要我们从更高的层次去思考,比如业务的目标、用户的需求、商业的价值等等,这些都是比单纯的工具技能更为复杂且深刻的问题。

熟悉我的老读者都知道,早些年我一直在写 iOS 应用评测。在移动互联网刚刚兴起的那个年代,各类应用百花齐放,写评测的素材源源不断。这也是为什么开始的那一年我几乎做到了日更的原因。

很快我就发现种形式的内容输出其实没有太大的意义,转而想去花时间去研究这些应用背后的产品逻辑、设计思考,但这显然比单纯的去写应用功能介绍要难得多,输出的频次因此大幅降低。

设计的深度思考往往涉及到对真实业务场景的理解以及多种设计方法、思考的应用,这使得它成为一个难以轻易掌握和表达的领域。而且,深度思考需要时间和经验的积累,它很难高产。这也是为什么网络上有大量的工具技巧的文章,而缺少对业务设计和设计思维深度分析的原因。

真实场景中的设计

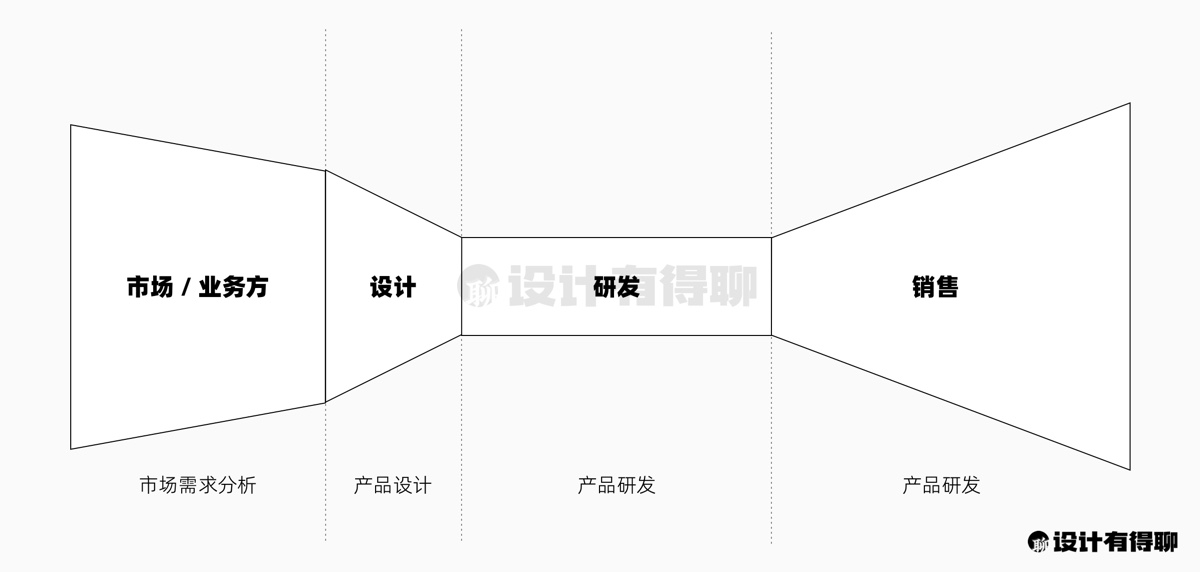

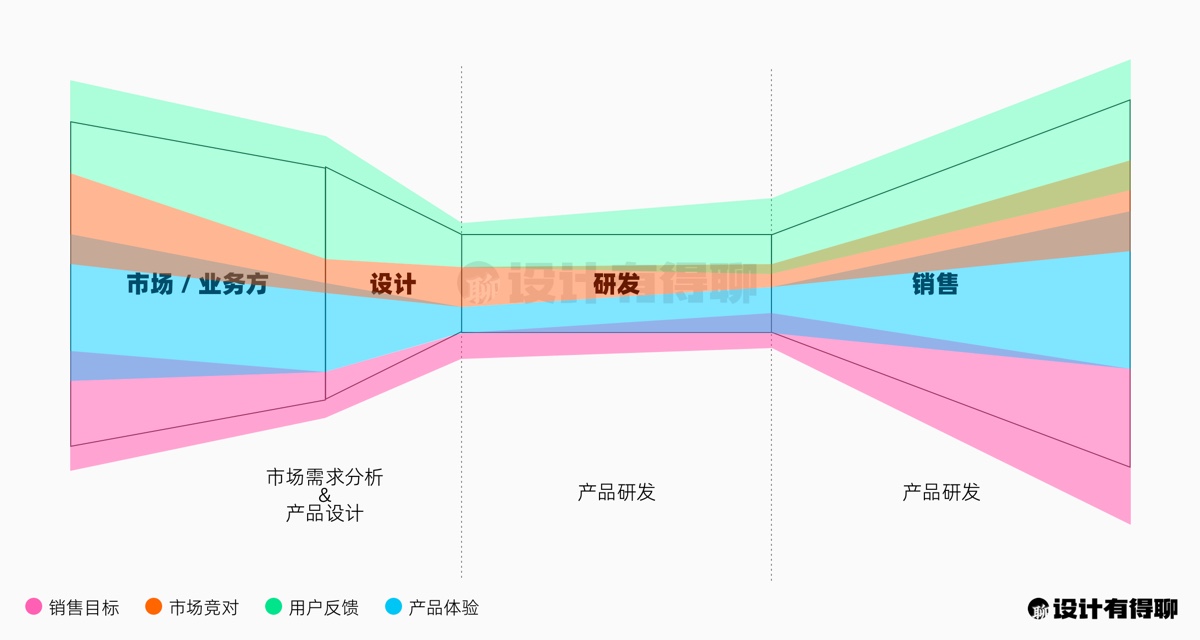

让我们再回到真实的业务场景中来,聊一聊工具技能与设计思维。很多初入行的设计师都会遇到过这样一个误解:一个产品从诞生到上线,是一个线性的过程。业务团队根据市场需求提出产品概念,设计师负责视觉和交互设计,然后研发团队进行开发,最终产品上线并开始销售。

在这个过程中,设计师只是一个操作工具的“工具人”,负责将业务需求转化成界面设计再交由下游进一步实现。这样的理解,虽然简单明了,但却大大忽略了真实业务场景的复杂性。

实际上,产品的生命周期远比这个线性模型复杂得多。它是一个动态、非线性的系统,受到多种因素的影响,包括销售目标、市场竞争、用户反馈和产品体验等。这些因素不仅会改变产品的方向和特性,还会对设计、研发和业务战略产生连锁反应。

软件技能是每个设计师的基础。无论是Sketch、Figma还是Adobe系列,这些工具能帮助设计师快速地将想法转化为可视化的成果。但在复杂的业务环境中,仅有工具技能是远远不够的。如果一个设计师只擅长使用工具,但缺乏对业务和用户需求的深刻理解,那么他或她最终只能成为一个执行者,而非决策者。

同时,随着工作经验的不断累积,我们也会逐渐意识到单一的软件技能已经不能满足解决更复杂问题的需要。例如,在产品设计的多个阶段,如需求分析、用户研究和交互设计等,单纯的软件技能显然是不够的。这时,如果没有其他更全面的能力,设计师很可能会遇到职业发展的瓶颈。想要真正成为产品的设计者,设计师就不能仅仅是一个工具操作者,而是需要具备更多维度的能力、视角和思考。

而这些就是我们接下来要聊的“设计思维”。设计思维不仅仅是解决问题的一种方法,它是一种全面的思考框架,它让设计师能够站在一个更高的产品体验层面,去思考如何通过设计来实现业务目标,满足用户需求,甚至是推动某一个行业体验水位的进步。

设计思维

设计思维也是近些年来在网络上被讨论得非常多的一个名词。但它绝对简简单单是一个名词或方法,而是一种意识形态。这一点非常的重要,因为它是真正让我们能够突破工具人设定的重要“工具”,为我们提供了一种更为全面、系统解决问题的思考方法。

对于设计思维,大家通常能看到将其定义为五个阶段:同情、定义、构思、原型和测试。

通过“同情”聊洞察用户需求,然后再结合业务特性来“定义”问题和目标。接着在“构思”阶段来提出不同的设计方案,通过“原型”进行真实测试。最后,针对“测试”阶段收集的反馈再来进一步确定并优化设计方案。

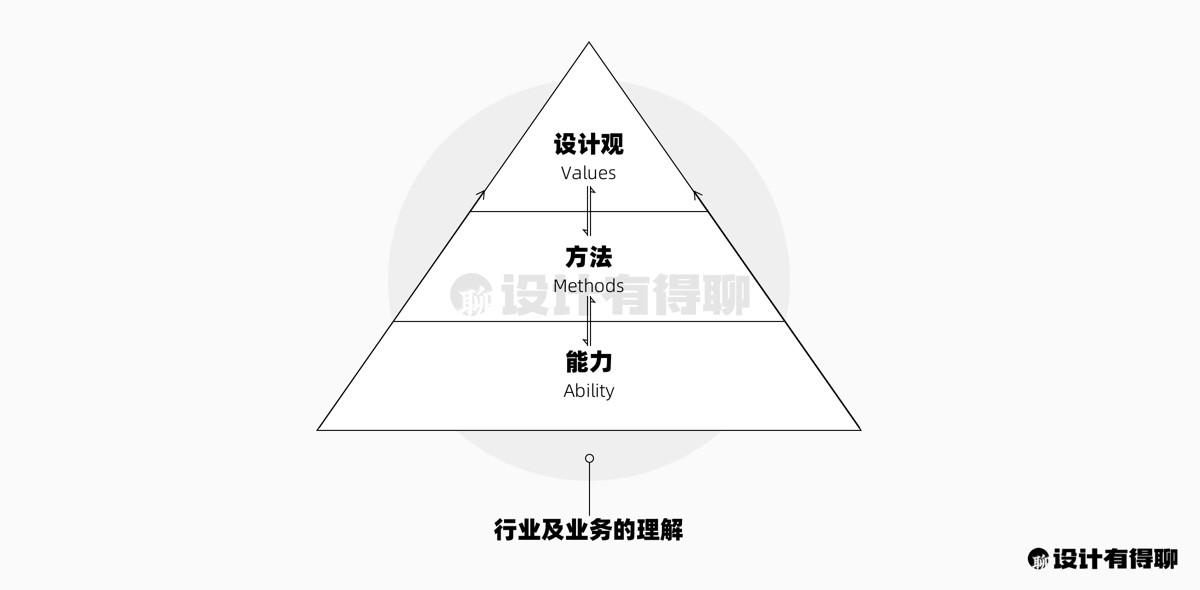

这五个阶段不一定是线性的,而是可以反复的迭代。设计思维不仅是一个流程或一套工具,它更是一个全面的体系,涵盖了能力、方法和设计观,以及对业务需求和问题解决的深刻理解。

在这个三角模型中,能力是最基础的一环。这里的能力就是我们对各类设计工具的操作技能,能够通过使用不同的工具来完成对业务需求的设计还原。同时它也包含了工作中的沟通、协作等能力。

在职业生涯的初始阶段,设计师通常会关注于工具技能的提升。通过够熟练掌握设计工具的操作技能和基础的沟通、协作能力以此来快速进入到这个行业中,并且迅速的融入团队,完成日常承接设计需求的工作。

当进入到这个行业一段时间后,通过大量项目的磨练,设计师通常已经具备了一定的项目经验和能力储备。这个时候大家开始关注如何能更好的识别出业务中存在的设计问题并有效地解决问题,这也正是设计方法和策略的应用。

这个时候设计师会开始结合工作来学习尝试不同的设计方法,通过对业务需求和用户的行为进行深入研究,以提供更好的解决方案。深入理解他们的需求和行为,并将这些理解转化为创新的设计解决方案。与此同时,设计师也需要跳出自身的专业领域,去了解和探索其他领域的知识和经验。比如对某个具体行业的理解,这样可以提供更为多元化的视角和思维来探索更好的设计方案。

当我们在设计领域摸爬滚打有些年头后,过往的经验会逐渐潜移默化到你的思考中形成自己独特的设计理念,也就是我们前面提到的设计观。例如我在曾经的文章中多次和大家提及过的:

在产品流程上优化一步,胜过在设计上修改十步。

设计观是整个设计思维体系的灵魂,也是设计师在自己专业领域的“信条”。它关乎设计师如何看待产品、看待设计,以及他们如何通过设计来改变产品。一个成熟的设计师不仅会关注产品的功能和体验,还会思考产品如何影响用户行为,甚至如何影响整个行业。

同时,能力、方法与设计观这三者这件也会相互影响。通过能力、方法的训练,会让我们逐渐形成自己的设计观,同时设计观也会影响我们对能力以及方法的不断迭代。这三者同样都很重要,但在不同的时期也会有其不同的侧重点。

设计师职业生涯的三个关键阶段:

01. 初级阶段:工具熟练与快速响应

在职业生涯的起始阶段,工具技能是非常重要的,设计师需要熟练掌握各类设计工具和技巧,无论是 Figma、Sketch 还是正在热火朝天的 AI 设计。这一阶段的核心目标是确保能够快速而准确地响应各种设计需求,建立起自己的技能基础和职业自信心。

02. 中级阶段:项目经验与方法策略掌握

进入中级阶段后,”项目为主”成为主要的工作重心。设计师需要通过参与各种不同类型和规模的项目来累积实战经验。这不仅能够提升设计技能,还能加深对设计方法论和策略的理解。这一阶段的目标是通过项目实践来丰富自己的设计视野,开始掌握如何将设计思想转化为实际的解决方案。

03. 高级阶段:设计思维的养成

到了高级阶段,”设计思维”成为核心。这一阶段的设计师不仅是一个执行者,更是一个产品体验的推动者。我们需要从更高的维度去考虑设计的价值和意义,如何将设计与企业战略、设计价值甚至行业的进步相结合。通过设计思维的养成来形成自己的产品体验“嗅觉”,建立起自己个人的专业影响力。

写在最后

前面我们从多个角度深入探讨了工具技能和设计思维,大家应该能感受到这两者在我们的职业生涯中都起到了不可或缺的作用。工具技能是我们作为设计师的基础,它确保了设计师能够有效地将创意转化为可行的解决方案。当然,仅凭工具技能是不足以很好的解决业务问题的,特别是在面对复杂和多变的业务环境时。

在这个时候,设计思维就显得尤为重要了。它不仅为我们提供了解决问题的思路和方法,更是指引我们的思考框架和价值观。设计思维让设计师能够从多维度去理解和解决问题,无论是从用户的需求出发,还是从业务和行业的角度去思考,这使得我们能够更好地适应不断变化的环境和需求。

工具技能和设计思维是相辅相成的。前者为设计师提供了实现的手段,后者则为我们提供了不断创新和解决问题的动力。在职业生涯的不同阶段,设计师需要平衡这两者,以形成一种更全面、更高效的设计能力。

无论是一名初入职场的新手,还是一名经验丰富的资深设计师,工具技能和设计思维都是我们不可忽视的重要资产,也是我们职业生涯能够经久不衰的核心支柱。

既然来了,说些什么?