#29 为什么我们做设计做得这么痛苦

篇首语

篇首语

前几天,一位老同事在微信上与我诉苦。说自己在新公司里很难过,做设计做得很痛苦,现在对设计的热情都快消耗没了。他很感慨,自己只想好好做设计,为什么会这么的难?

在很多人的眼里,设计师是一个充满了创造力和乐趣的职业。互联网这些年的高速发展,也让无数的新人期待着进入到这个行业中。但事实上,我们看到的是一波又一波满含热情的应届生加入到公司,而仅仅两、三年之后,大家眼中的光彩却逐渐地黯淡了下来。

在真实的工作场景里,我们每天都要大量的设计工作需要完成。白天的时间几乎都被各种会议占据。例会、评审会、总结会、汇报会……还有各种细枝末节的沟通工作。

在互联网公司里,很多设计师都是同时兼顾好几个业务,经常在不同的项目和任务之间来回切换,这种碎片化的工作方式让人难以进入深度的工作状态。让我们几乎没有时间专注于设计本身,感觉快要被工作压得喘不过气来。

好不容易完成了设计工作,提交的设计方案在评审时也可能会遭遇各种挑战。业务需求的变更、技术实现的难题、市场反馈的调整,种种因素都可能导致我们的设计被修改,甚至推翻。

设计师似乎已经成为了一台没有感情的画图机器。每次设计的投入和激情,最终都可能因为种种现实问题而被磨灭。这种感觉让我们基本很难获得成就感和正向反馈,久而久之,对设计的热情也逐渐消耗殆尽,再也找不回曾经那种做设计的快乐了。

但这种情况似乎也有特例。我们还是可以看到身边有一些设计师每天激情满满,干得很开心、发展也不错。为什么只有我们感觉很痛苦,而他们却没有?

其实核心还是因为我们所处的环境和角色发生了变化。在学校里和在公司里,我们要解决的问题和复杂在变化;而当下和过去的“黄金年代”相比,公司对于设计师的要求也在发生变化。而在这个变化的过程中,有些人适应了并且找到了合适的工作方法,而我们还没有。

在接下来的文章中,我想和大家深入分析一下我们做设计的痛苦的原因是什么。同时我也想和大家分享一些我自己的思考和方法,希望能够帮助大家也能找到自己的工作方法。

为什么我们会痛苦?

上个月参加了一次设计大赛的评审工作。这次一共收到了十多个作品,除了有 3 组作品被淘汰掉之外,其他的都还不错。从提案中大家看待问题的视角、解决方案的创意,我能明显地感受到大家对设计的热爱和对过程的享受。

但如果回归到理性的商业环境中再来看这些提案,你会发现很多的问题。有些是产品可能成立,但却需要巨大的成本投入;有些是创意可能很好,但在面临大公司的挤压时可能会毫无招架之力。而这些,都将是设计新人们进入到职场后面临的一次又一次的挑战。如果没能挺住,他们对设计的热情也将消耗殆尽,做设计做得非常痛苦。

绝大多数设计师在走出校园迈入职场时,都是怀抱着理想主义的憧憬。我们曾在学校里学习了许多设计理论和技巧,也曾组队斩获过一些设计大赛的奖项。心中充满了对设计的期待和理想。

在设计师群体中,有很多人是偏向理想主义者的。认为设计师的工作就应该是纯粹的,应该始终拿作品来说话。设计作品的质量和创意才是衡量自己价值的标准,其他一切都是次要的。

在这种“理想主义”的驱动下,设计师会不太愿意面对来自商业所带来的变化,也不愿意去为了迎合业务的需求也改变设计方案,始终在自己的设计逻辑中来回纠结,感受痛苦。

现实的工作环境却与大家的理想环境的有着巨大差异。在这里业务方关注的是数据指标和市场反馈,产品经理关注的是如何更好的实现商业目标,而工程师则关注技术的可实现性、先进性和效率。每一个角色都有着自己的目标和优先级,这些因素叠加在一起则会产生巨大的“冲突”,设计师一不小心就会在这里被冲得找不到方向。

我们的设计方案常常会因为各种业务需求变更和技术限制而被修改甚至推翻,我们精心设计的 Demo 在评审时,可能会因为商业价值不明显或者不符合数据指标导向而被否定。这些情况不仅会让我们感到挫败,还会让我们觉得自己的工作价值没有得到认可。

事实上,从其他人的视角来看,大多数人是不认可设计的纯粹性的。很多人甚至不知道什么是设计,也不知道设计师每天具体在干什么。他们最关注的是商业价值,是数据指标。如果设计不能直接的为其提供价值,那么设计就是没有意义的。

在他们眼里,设计师可能只是实现商业目标的一种工具,而并不是一个独立的、具有真正价值的工种。这种观念上的差异使得我们设计师的工作得不到理解和重视。这种理想和现实的矛盾,让我们在工作中感到非常痛苦。

为什么有些人不痛苦?

为什么有些人工作越干越痛苦,而另一部分人却在公司“混”得如鱼得水,绩效比你好,晋升也比你快?这里面的原因复杂多样。

在 AliExpress 的阶段,有一年我们招了很多应届生,其中有几位是来自同一所学校、同一专业的同学。如今快十年过去了,他们中的一些人已经晋升到 P8 的岗位,而另一些人则停留在 P6、P7 的位置没能获得更多的发展空间,干得也十分痛苦。入职时,大家的基础能力水平其实都相差不大,但为什么到如今差异这么大呢?

首先,适应能力是关键。那些晋升较快的人,能够迅速适应职场环境的变化。他们明白职场和学校是不同的,需要在工作中不断调整自己的心态和方法,找到适合自己的工作节奏和方式。

他们不仅能快速地学习新的技能,还能灵活地应对各种突然的变化,并在变化中找到自己的位置。这种弹性和灵活性,使他们能够在复杂多变的环境中始终保持好状态,一旦有机会出现,他们就能迅速的捕捉到,将自己送往下一个更好的阶段。

另一点则是表达和沟通能力。他们清楚地知道如何将自己的能力和优势正确地表达出来,以获得更好的成绩和更多的机会。这不仅包括在正式的工作汇报中展示自己的成果,还有在日常项目合作中,他们能够与合作方进行有效地沟通。懂得在为别人提供帮助的基础上展现自己的价值和贡献,从而获得更多的认可和支持。

相比之下,那些工作痛苦的人,往往过于坚持自己的理想和原则,忽略了职场中的现实需求。他们可能天然的反感过多的沟通,又或者固执地坚持自己的设计理念。因此也无法有效地与其他人合作和交流,久而久之让自己的空间也变得越来越窄。

如何让自己不再痛苦?

设计师想要在职场获得好的发展,扎实的专业能力只是基础,还需要良好的职场技能和心态。我们需要清楚地认识到,设计不是一个孤立的工作,而是整个产品研发链路中的一环,需要我们将整个链路中的人、关系、利益等多种因素放在一起来进行设计。

首先,心态和认知的变化至关重要。作为设计师,你的成功不仅仅依赖于你在设计专业上的天赋,还取决于你对商业环境的理解以及人际关系的处理能力。

如果是在搞艺术,我们可以尽情地表达自我和创意。但是我们是在商业环境中,那么设计的核心目标是解决实际问题。公司雇用设计师的初衷确实是为了提升客户体验和推动创新,但这些都是手段,最终目的是为公司创造商业价值。作为设计师,我们需要明确,工作不仅是为了实现设计的理想和纯粹性,更是为了帮助公司达成其商业目标。

因此,想要在公司里“混”得好,我们最需要关注的是设计与公司商业目标之间的关系,以及在达成目标的过程中所需要涉及到的人。

目标与合作对象

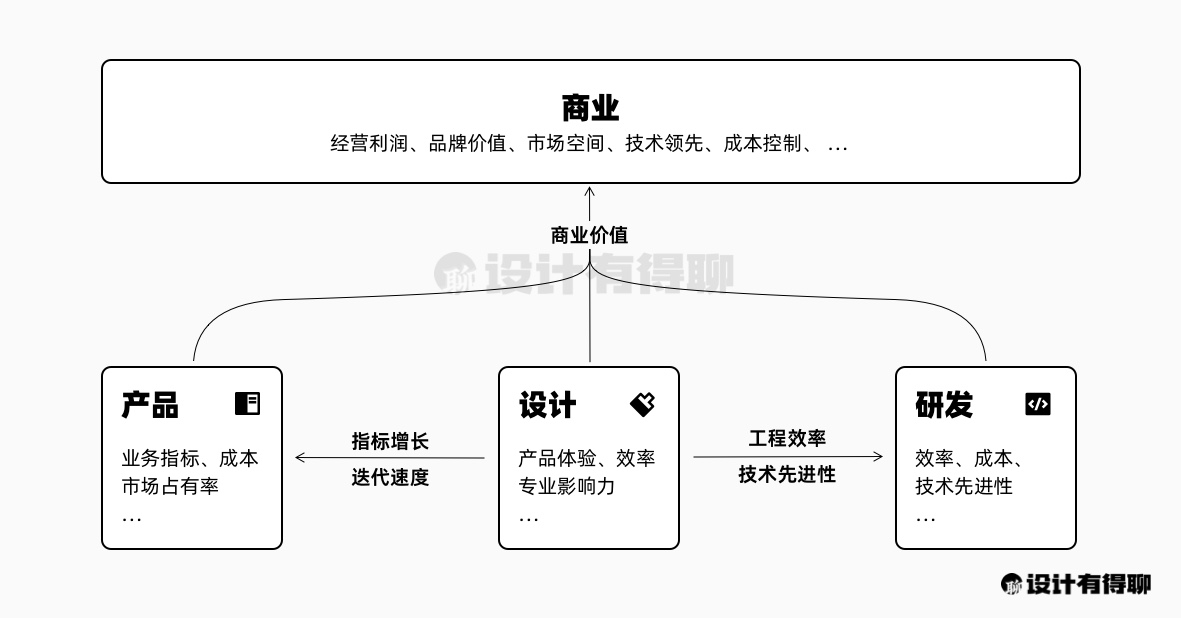

我们总是说设计需要创造商业价值,但这个价值从来都不是由设计团队单独创造的。每一个出现在用户面前的功能、界面,都是由产品、设计、研发共同合作完成的,最终再为业务提供商业价值。

所以,在这个环节中我们需要合作(服务)的对象并只是商业本身,还有过程中的产品、研发,以及用研、测试、市场等多个角色。我们前面提到过,真正的职场没有理想环境,有人的地方就会有事情。想要真正的“混”好职场,我们不只要关注事情,还更需要关注过程中的合作对象。

这里还是要给大家讲一个曾经提到过的案例。有一位设计师,负责的是营销和购买链路。这是一个需求非常高频的业务线,对接的需求方和合作人员也非常多。但与 Ta 合作过的人对其的评价都非常的高,对于 Ta 给出的设计方案也非常的信任,甚至很多业务上的讨论、决策都希望能听听 Ta 的意见。因此 Ta 在阿里的职业发展也一直很顺。

为什么有些人举步维艰,而 Ta 却能如鱼得水呢?这其中非常重要的第一点就在于 Ta 对合作以及交付的思考和设计。

每次对接到一个新的业务或合作方时,Ta 就会进入“饱和式输出”的模式。对需求前期鲜需求背景、业务分析做非常大量的准备工作,同时在不违背基本原则的前提下,对合作方自己的痛点和需求做一些迎合的设计。

这样一来,业务需求本身和合作方自己的个人诉求都被尽可能的照顾到了。相较于其他那些“交差”的设计师,这种合作的过程和结果在感受上是天壤地别的。第一次的合作,就给对方留下了专业、靠谱并且够意思的印象。后续再合作,自然也就顺畅得多。

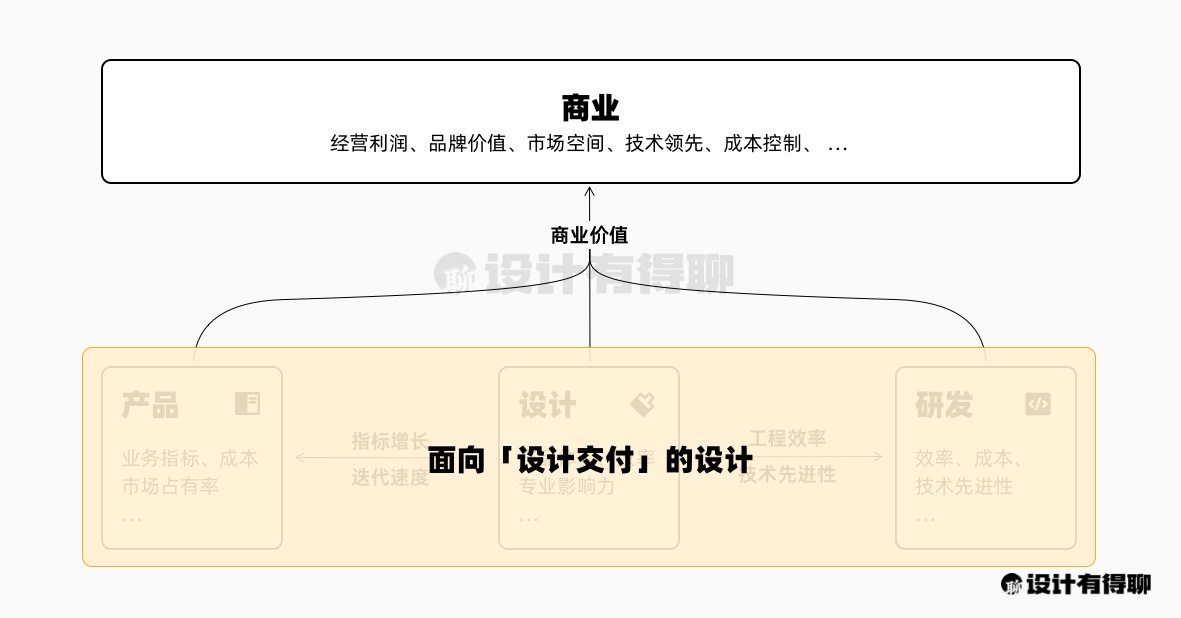

面向「设计交付」的设计

如果要对位设计师的方法做一个总结,那么我认为这就是面向「设计交付」的设计。通过对过程的设计来尽可能的体现和放大设计的价值。

在这个过程中,我们需要重点关注以下几点:

01. 意识的调整

首先,我们需要接受环境的不理想,这是客观事实,是无法改变的。就像我们在搬东西的时候从来不会抱怨重力一样,因为这是一条不变的物理定律。我们只会考虑如何借助工具和方法来让搬东西变得更加轻松。

工作也是一样,市场永远在飞速变化,因此我们也会时刻面临着变化。这里没有时间让我们将一切都准备好,我们只有时刻去找寻最合适的方案,在动态的过程中做调整。停留在理想环境中,只会让我们的工作变得越来越痛苦。

02. 关注合作方“利益”

我们每个人都是项目运转中的一颗螺丝,但同时也是一个有意识的个体。产品经理追求的业务指标的变化和工程师追求的效率和技术先进性,其实和我们追求设计的专业性是一样。

我们需要考虑到合作方的利益,同时在不违背基本原则的前提下为对方提供帮助,让对方也能获得更大的个人“利益”。一颗螺丝虽小,但它也会影响到整个机器的运作效率和顺畅度。

03. 像对待客户一样对待合作方

星球里曾经有过一个提问,大致意思是合作方对于设计文档的一些基础概念并不熟悉,项目推进起来效率不高,自己是否有必要去多做一些工作改变这个情况?

在日常工作中这一类事情并不少见,因为合作方对设计的不理解,可能会导致我们自己工作量的增加。但换一个角度来看,这同样意味着我们的设计思考和价值也并不能更好的表达出来。最终大家对设计团队的理解就是一个“画图”的,也看不到什么专业度。

我们经常说合作方是“内部用户”,既然是用户,那么我们就需要调整我们的心态,站在用户的视角,用用户听得懂的语言来进行沟通,尽可能的让对方清晰地理解我们在设计上的思考。

写在最后

在阿里的后面几年,我基本已经转型成为产品。“屁股”的变化让我不由得将精力放在对业务价值的关注上,而前面十多年的设计经历又时刻将我拉回到设计的专业中。

这种“双重身份”让我时常感觉到困惑和纠结。但每当遇到团队中产品同学和设计同学的“矛盾”时,我还是会站回到理性这一边。因为我清楚地知道,在业务的生死之前,设计并不是当下最重要的。

在商业公司做设计不是一件容易的事情,但它同时也是一件非常有意思的事情。很多设计师能够乐在其中,是因为他们知道设计工作从来都不是只停留在设计稿的那些界面上,这只会让我们永远停留在一个业务支持的角色上。想要真正地参与到业务设计中,获得更大的发展空间,这还是需要我们自己先往前一步迈出去。

篇首语

篇首语

既然来了,说些什么?