#28 进入新行业,如何校正你的产品直觉

篇首语

上个月的一次模拟面试中,一位同学聊了一下她的上一次面试的经历。这是一次线下的面试,面试官和 HR 一起参加。前面的环节聊得都还不错,但在最后结尾时 HR 的一个问题让她有点卡壳了,感觉自己回答得不是很好。

这位同学之前的工作经历都是在电商领域,而这次面试的是一个 toB 的医疗领域,这与她过往的业务领域截然不同。HR 问,虽然你在之前的领域里经验很丰富,但如果来到这个全新的领域,你如何能确保自己的经验和对产品的嗅觉还是同样有效呢?因为之前没有考虑过这个问题,都是将重心放在案例上,以至于一时间没能很好的组织语言,回答得磕磕绊绊。

先撇开 HR 的这个问题。其实转换领域对我们所有人来说都是一个很常见的现象,我们的职业生涯有几十年,不可能一直都处于同一个行业中。面对不同业务、不同行业的用户需求,如何让我们的专业能力和经验能够“平移”到下一个领域中的确是一个需要思考的问题。

我们做设计的经验和感觉往往都是基于在某个特定领域中长期工作而慢慢形成的,无论主动或被动,它都会慢慢的累积,形成对某一领域的直觉,也就是我们的产品直觉。

当我们进入到一个全新领域的时候,这个行业的特性和用户的需求可能是不一样的,比如前面提到的电商 vs 医疗。这个时候我们过去的产品直觉就可能会变得不在可靠了,我们不能再依赖过去的经验和直觉来做设计,而是需要通过学习和研究来校正我们的产品直觉。

这是所有设计师在进入新领域时都需要面临的问题,有些人会在“犯错”中逐步修正,而有些人会主动借助方法来进行快速地校正,来帮助自己更快更好地 landing 到新的业务中。

本期的文章,我想和大家聊一聊产品直觉,看看如何借助方法来快速校正我们的产品直觉,帮助我们更快的进入到新的领域中。

产品直觉是如何形成的

我们的产品直觉是如何形成的?这个问题我认为可以从两个方面来看,一方面是我们自己作为用户所代入的体验,另一方面则是我们对具体领域或产品的深入理解而形成的。

产品直觉的一个重要来源就是我们自己,作为一个真实用户的使用体验。以前面这位同学过去的电商领域为例,基本上我们大家都是这个领域中的用户。我们可能媒体都在发生在线购物的行为,因此我们对这个领域有着天然的理解和直觉。

在为电商领域进行产品设计时,我们可以依据于自己的日常体验来判断设计的有效性,给出我们认为合理的设计方案。因为电商领域的用户基数庞大,任何一类用户行为的背后可能都会有着非常大量的同类用户群体。也正因为如此,电商领域也是最“卷”的领域之一,不只是设计师,产品经理、研发人员大家都是用户,大家都能“代表”一部分用户,所以每次提案评审都是一顿折腾。

在这个时候,单纯靠我们作为“用户”的直觉则不够用了,需要我们辅以行业领域、业务的视角来调整我们的产品直觉。这背后则是行业分析、业务数据和业务诉求三者的结合。这也是为什么我们总是会说有一些人他们的业务 sense 好、“嗅觉”灵敏的原因。

另外,在一些离我们较远的领域中,特别是很多的 toB 场景,我们几乎都不是这些产品的直接用。这种情况下,我们的直觉很可能从一开始就是完全错误。例如我们前面提到的医疗领域,我们可能对医院的具体需求和工作流完全一无所知,这个时候如何利用我们既有的产品直觉来做设计,准确性就会大打折扣。

这就需要我们去到业务中“浸润”一段时间,在这个过程中我们就得先让自己成为这个行业中的“业内人士”,通过对业务学习和分析,结合自己的专业技能找到影响用户体验的关键因素。通过对用户的观察、行业的调研来逐步培养“感觉”,最终校正我们的产品直觉。

分享两个记忆深刻的案例

在加入阿里之前的几年里,我一直都在社交类产品,主要工作都是围绕着如何增加用户的互动,提升用户粘性来进行产品界面设计。虽然做得产品都算不上大平台,但至少自己在社交领域的产品直觉还是 OK 的。

但在加入阿里,我前面半年做的是 Alibaba.com,接着的十年做的是 AliExpress.com。一个是外贸、一个是跨境电商,这与我之前的领域完全毫无关系,发生了巨大的转变。一个是从社交到外贸电商的行业转变,另一个是从国内用户到海外用户的用户群体转变。

外贸电商和社交产品有着本质的区别。社交产品注重用户的互动和体验,而外贸电商则更关注交易的效率和商业价值。而国内用户到海外用户,不仅仅是语言和文化的差异,更重要的是用户需求和行为模式的巨大不同。

对于那个时间的我,自然还是会带着做社交产品的“惯性”做设计,这过程中自然也遇到了不少的问题和“冲突”,好在对于每个人来说,大家都不懂,都需要摸着石头过河。这里可以给大家分享两个记忆很深刻的案例,也是对我影响很大的两个案例。

Alibaba.com 打印订单功能设计

刚开始做Alibaba.com的时候,我被分配到负责商家板块,相对会更容易 landing 到业务。那个时候我们的产品体验其实都还比较薄弱,业务的首要任务是完成一个个迫切需要提供的功能。后续再来跟进一步地进行体验层面的优化。

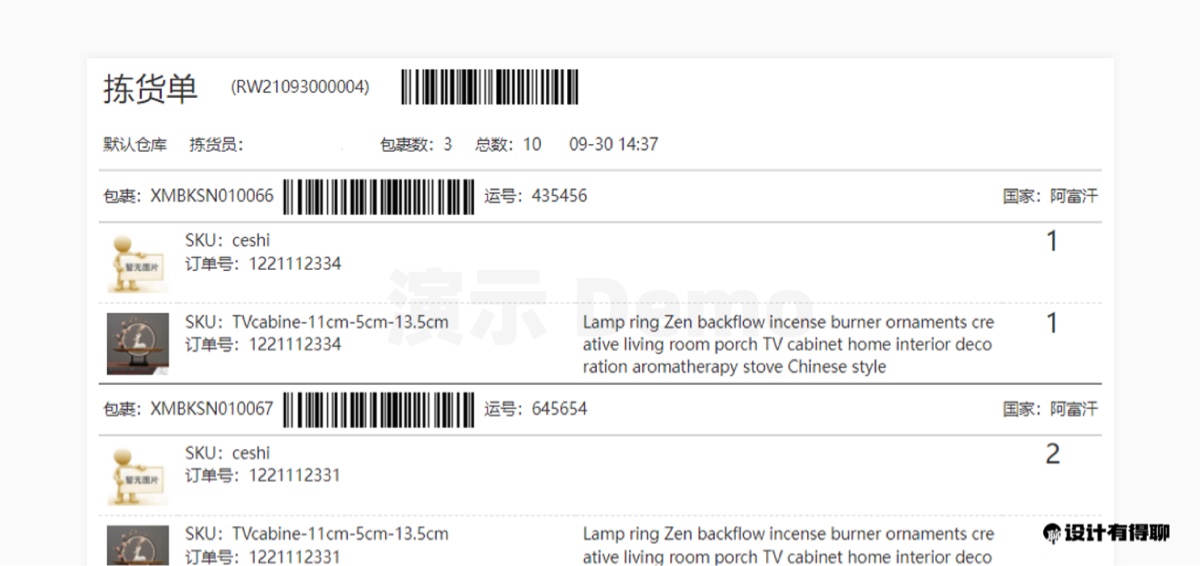

当时有一个在线订单打印功能,需求不复杂,就是为卖家用户提供一个打印订单的功能,方便卖家将订单信息打印出来放在快递包裹中(类似下图)。

说实话,这个需求并不复杂。设计师要做的就是参考海外用户熟悉的 invoice,将平台提供的订单信息字段进行排版并提供打印。在设计 demo 的时候我还是带着之前的思维,将关注点都放在表单设计的排版和美观上。最终的方案我自己很满意,设计评审也很顺利的通过,排期开发。

正好那个时候业务团队要去义乌走访卖家,乘着需求空档期就也跟着去了,想着找机会给卖家演示一下刚做的订单打印功能,看看用户的真实反馈如何。对方很客气地夸设计方案很好,但同时提了个建议,问能不能把字体都调小一点。我很好奇,卖家居然关注这么小的细节?

深入沟通之后,我才明白其中的原因。对于卖家来说,每天需要打印大量的订单,纸张的使用量非常大。字体过大意味着每张订单需要更多的纸张,这对他们来说是一笔不小的开支。卖家不懂界面排版,只知道字体小页面也就短一些,纸张成本就能省不少。

在我眼里,这是一个需要精心设计表单,需要靠考虑字体、排版的美观度。而在商家的眼中,这是每天都需要大量消耗的纸张成本。外贸人的利润就是从这些细节地方一点点给省出来的。

AliExpress 的用户评论模块

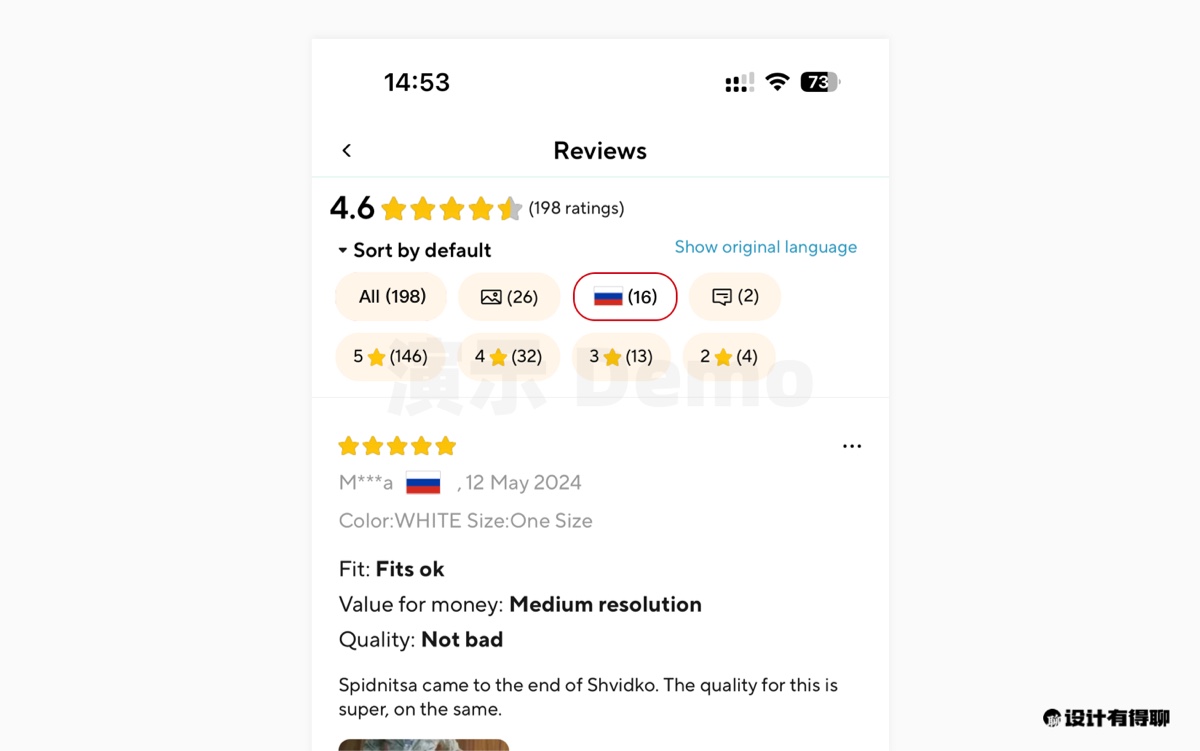

2014年左右,AliExpress 已经初具规模,虽然平台面向全球用户,但我们的最大市场还是俄罗斯。随着产品基建的逐步完成,我们开始要对各个功能进行逐步地优化,希望能够从各个流程链路上好好梳理一下,帮助提升平台成体的成交转化率。而评价系统就是其中非常重要的一环。

按照我们国内产品的逻辑,评价墨可就是要将那些带图片的、文案详细的评价内容给优先展示出来。这些优质的评论能够增加用户对产品的信任度,促使他们更有意愿下单购买。我们相信这个思路在跨境电商的业务中是同样有效,但事实上这似乎又和我们想象的不太一样。

去莫斯科调研用户的时候,我们带着新的商品详情方案去给用户做了一些测试。我发现用户对我们精心设计的评价模块并没有太大的感觉,相反提出了一个我们没有想到的需求:在评论模块中让用户能够快速筛选出俄罗斯用户的评价(如下图)。

坦白讲,这个功能我们是有考虑过的,但也只会将它作为评价筛选的一个子项,不会外显出来。仔细了解一番之后我们才明白为什么俄罗斯用户这么想。在他们看来,俄罗斯的女性用户很多在 30 岁之后身材会大变样,其他很多国家用户对衣服的评价于她们来说是没有参考价值的,只有本国用户的评价才更具有参考价值。

这是一个我们怎么也不会想到的点,但的确非常有价值。在后续论证过这个问题之后,我们上线了按本国筛选评论的功能,而它也的确为整个详情页的转化带来了非常大的帮助。

这个案例之后,团队里所有人都开始真正认识到跨境电商的“严肃性”。国际化不仅仅是图片和文案的差异,这背后其实是文化背景和生活习惯上的差异。面对不同的国家市场不同的用户,产品设计不能一味地套用历史成功经验,还是需要结合其使用习惯、文化背景上进行对产品直觉的校正。

一位神奇的产品经理

讲了两个正面的案例,这里想再和大家聊一个反面案例的故事。

还是在AliExpress 的那个时期,业务进入快速发展的阶段,公司需要招聘大量新人来扩展业务。当时产品团队从某资讯门户招聘了一位产品经理,负责买家端的产品工作。这位产品经理入职层级 P7,在当时算得上是一个较高的层级。因此,产品团队特地安排他来给大家做一次分享,希望让团队能够从不同的视角多听听别人的经验和思路。

然而,这次分享却成了我在阿里期间经历过的最神奇的一次分享,这位产品经理的分享内容主要两方面:一是对前东家产品的一顿吐槽,二是基于他过去多年对用户的理解,对AliExpress的产品提出了一系列的意见。

说实话,工作这么多年合作过的人也不少,如此自负的到真的确不多见。他只是看到了一些问题,但却将他过去的产品直觉带入到了新场景中。要知道资讯类产品和跨境电商在用户需求和行为模式上截然不同,当思考和建议脱离了实际情况,这些意见很可能就会变得有些搞笑了。

后来有次和几位常合作的 PD 聊起,大家都隐约觉得这位新来的哥们估计待不长。果不其然,不到半年的时间,这位产品经理就悄悄地离职了。

进入新行业后,如何快速校正产品直觉

在进入一个全新的行业时,尤其是偏向ToB的领域,我们很可能会成为一段时间的“小白”。因为我们对业务和背后的用户群体不了解,此时我们的直觉无法有效地帮助我们解决问题。因此,必须先“放空”自己,重新建立产品直觉。

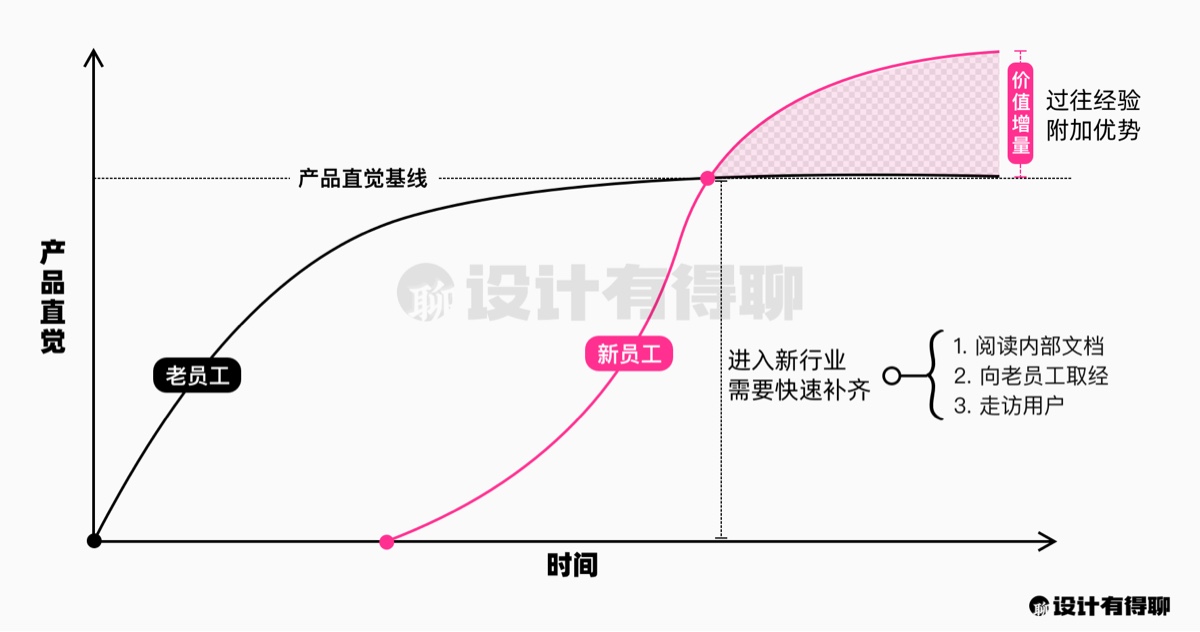

如何重建自己的产品直觉呢?我们可以先设定一个产品直觉的基线,这个基线是团队成员对该领域或业务产品直觉的基本标准线。老员工由于在公司待的时间较长,大部分已经逐步达到了这个基线,对行业、用户有了一个基础的认知。

但作为新员工,特别是跨行业进入的新人,在这方面显然是有不小缺失的。我们肯定无法花费同样的时间去达到这个基线,因此需要快速地补齐,让自己尽快达到和大家同样的水平。

产品直觉基线

当我们进入到一个新的行业领域时,我们需要快速的补齐我们的产品直觉基线。最直接、有效的方法是以下三种:

01. 翻看内部文档

在此之前,我们可能会因为面试而做了一些前期准备,但这些都是相对较浅、较泛的。但如今我们要进入到具体的业务中,那就需要我们需要更为准确的理解。

想要快速的 landing,最好的办法就是翻看过去的内部文档。行业分析、调研报告、项目需求文档、复盘纪要… 从行业大的背景到业务逻辑,从用户需求到项目过程,这些文档能够帮我快速建立一个系统的框架,对接下来要做的业务形成一个系统的了解。

02. 向老员工取经

在我们已经行出来基础框架之后,接下来就可以去约各个业务板块的老员工聊一聊了。可以先从负责的板块开始,从他们那里去快速获取一些已经被大家论证过的观点和经验。用它们来丰满我们的产品直觉框架,解答一些我们在看文档中不太理解的问题。

当然,这些内容都只是一个 beta 版,是基于初步的理解和别人的观点所形成的。它们不一定全对,但我们也不用急着去打破甚至是推翻。随着我们对业务、用户的理解逐步加深之后可以再来回头看看。

03. 走访用户

如果有机会,我们还是需要跟着团队一起去做做实地的调研和用户访谈。因为我们所看到的文档和听到的观点,都是别人消化总结下来的内容,可能都会带有一定的主观色彩。我们需要带着自己直观的感受再来优化调整我们的框架。

至此为止,我们基本上可以对新进入的领域和业务有一个初步但全面的理解,我们的产品直觉也将逐步进行校正。这个时间应该多久呢?在我看来,无论业务体量大小,都应该在一月内完成。因为作为新人,landing 的速度和效果是很重要的,我们需要在转正之前让公司看到自己有一个非常良好的进展,同时我们也才能有时间在短暂的试用期内展现出自己的价值。

过往经验的增量价值

如果仅仅让自己的产品直觉达到公司的基线,那么我们只是让公司多了一个新的“资源”。过往的经验并没有能很好的体现,对公司的价值增量是有限的。

那些优秀的人会在这个时候开始将自己过去的经验(产品直觉)带入到新的业务场景中,试图找到一些可能产生的化学反应,发挥出自己的优势和独特价值。像前面提到的那位产品经理,如果他在这个阶段再来给出自己的思考、建议,我相信会与那次分享截然不同,而他接下来的这段职场经历也会完全不一样。

我们前面提到过有些人业务 sense 好,“嗅觉”灵敏。并不仅仅只是聪明,拍拍脑袋想出来的。而是他们善于基于需求、数据、分析,再结合上自己过去的经验挖掘出来的。

所以你会发现,对于这些人来说业务是什么类型并不重要,花点时间他们同样也能做得很好。这都是因为在整个职场生涯中,他们沉淀的不仅仅是对过去业务的经验,还有如何快速进入一个新业务的方法。借助这些方法,他们可以在不断切换领域的过程中校正自己的产品直觉。而每一次产品直觉的校正,都是对业务 sense、“嗅觉”能力的一次增强。

写在最后

最后,我想还是回到前面那位同学在面试过程中 HR 提到的那个问题:

来到这个新的领域,你如何确保你的经验和嗅觉同样有效呢?”

对于任何人来说,进入一个新的领域,除了少数的常识之外,大部分的产品直觉都是需要校正的。这是一个对于我们每个人普遍都存在的问题,也是我们需要解决的实际挑战。

作为面试场景,HR 要的并不是一个明确的结果,毕竟未发生的事情谁也无法保障。既然如此,那么大家想要知道就是你如何能让这件事情达成的可能性最大。这就涉及到对问题的理解、分析和思考。只要方法合理,我觉得这就是一个合格的答案,大家其实不必一定要去证明我就是可以、能行。

最近在面试的同学很多,大家如果有问题欢迎到星球里来提问吧,大家一起探讨探讨。也许大家的提问,就是你回来可能会遇到的问题。

既然来了,说些什么?